প্রশ্নঃ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কি?

উত্তরঃ Power Electronics:"পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স হল সুবিধাজনক ব্যবহারের জন্য একটি দক্ষ, পরিচ্ছন্ন, কম্প্যাক্ট এবং শক্তসমর্থ পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক ফর্মকে এক ফর্ম থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করার শিল্প।"

পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসগুলি - তাদের পদার্থবিজ্ঞান, বৈশিষ্ট্য, ড্রাইভের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের ক্ষমতাগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য তাদের সুরক্ষা, তাদের সাথে যুক্ত পাওয়ার রূপান্তরকারী বৈশিষ্ট্যগুলি, কনভার্টারগুলির নিয়ন্ত্রণ কৌশল, ডিজিটাল, এনালগ এবং মাইক্রোইলেট্রিকস অন্তর্ভুক্ত, ক্যাপ্যাসিটিভ এবং চৌম্বকীয় শক্তির স্টোরেজ উপাদান, ঘূর্ণমান এবং স্থিতিশীল বৈদ্যুতিক ডিভাইস, তরঙ্গাকৃতি উত্পাদিত গুণমান, ইলেক্ট্রো চৌম্বকীয় এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টারফেসেটথেরাল ম্যানেজমেন্ট .

প্রশ্নঃ পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সম্পর্কে আলোচনা কর ।

উত্তরঃ Power Modulators:

- DC - DC Converters --> Chappers

- AC - DC Converters

- DC - AC Converters --> Inverters

- AC - AC Converters

- DC - DC Converters --> Chappers

1. Step-Up

2. Step-Down

3. Step-Up & Step-Down

- AC - DC Converters

1. Diode Rectifiers

2. Half - Controled Rectifiers

3. Full - Controled Rectifiers

4. Transformers with Tapchangere + Diode Rectifiers

5. Diode Rectifier + DC - DC Converters/Choppers

- DC - AC Converters --> Inverters

1. Voltage Source Inverter(VSI)

2. Current Source Inverter(CSI)

- AC - AC Converters

1. AC Voltage Regulatore

2. Cyclo-Converters

DC Power Supplies: Solar Power of Switable Voltage / Power Battery of Switable Voltage --> To meat the load requirment.

- The power conversion systems can be classified according to the type of the input and output power

AC to DC (rectifier)

DC to AC (inverter)

DC to DC (DC-to-DC converter)

AC to AC (AC-to-AC converter)

DC/AC converters (inverters)

1 Single-phase half-bridge inverter

2 Single-phase full-bridge inverter

3 Three-phase voltage source inverter

4 Current source inverts

5 Multilevel inverts

Electric drive র ব্যাবহার ঃঃ

★Speed Regulation

★ Speed Range

★Speed sensing

★Jogging controlar

★Reversibility

★Dynamic breaking

★Torque limit

★Torque regulation

★Current limiting acceleration

★Time dealy acceleration control

★Disconnect switch

প্রশ্নঃ রেজিস্টর বলতে কি বুঝ? এর শ্রেনী বিভাগ কর।

উত্তরঃ রেজিস্টর একটি দুই টার্মিনাল বিশিষ্ট প্যাসিভ ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করে।

রেজিস্টর সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা প্রদান করে এবং একই সাথে সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রপ করে। রেজিস্টরের ধর্মকে রেজিস্ট্যান্স বলে। সার্কিটের বিভিন্ন পথের কারেন্ট প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন কম্পোনেন্টকে প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ প্রদান করাই রেজিস্টরের কাজ।

রেজিস্ট্যান্সের একক ওহম। এর প্রতীক Ω। ওহম অনেক ছোট, তাই কিলো ওহম এবং মেগা ওহমও ব্যবহার করা হয়। রেজিস্টরের স্পেসিফিকেশনে কারেন্ট রেটিংও দেয়া থাকে। যেমনঃ 1/4 W, 1/2W, 1W, 5W বা10W, ওয়াট যত বেশি হবে, কারেন্ট বহন ক্ষমতা তত বেশি হবে এবং আকৃতি তত বড় হবে।

কারেন্টকে কি পরিমাণ বাধা দিবে তা এর মান ও ম্যাটেরিয়ালের উপর নির্ভর করে। রেজিস্টর বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়, তবে কার্বণ দিয়ে সবচেয়ে বেশি তৈরি হয়। কার্বণ রেজিস্টর ছোট এবং চিকন হয়। রেজিস্টরের দুই প্রান্তে দুটি টার্মিনাল থাকে। টার্মিনাল দুটি সার্কিটে সংযোগ করা হয়।

রেজিস্টরের প্রকারভেদ

- ফিক্সড রেজিস্টর (Fixed resistor)

- কার্বণ কম্পোজিশন রেজিস্টর (Carbon Composition Resistor)

- কার্বণ পাইল রেজিস্টর (Carbon Pile Resistor)

- কার্বণ ফিল্ম রেজিস্টর (Carbon Film Resistor)

- প্রিন্টেড কার্বণ রেজিস্টর (Printed Carbon resistor)

- থিক এবং থিন ফিল্ম রেজিস্টর (Thick and Thin Film Resistor)

- মেটাল ফিল্ম রেজিস্টর (Metal film Resistor)

- মেটাল অক্সাইড ফিল্ম রেজিস্টর (Metal Oxide Film Resistor)

- ওয়্যার উন্ড রেজিস্টর (Wire Wound Resistor)

- ফয়েল রেজিস্টর (Foil Resistor)

- এমিটার শান্ট রেজিস্টর (Ammeter Shunts Resistor)

- গ্রীড রেজিস্টর (Grid Resistor)

- সারফেস মাউন্ট রেজিস্টর (Surface Mount Resistor)

- ভেরিয়েবল রেজিস্টর (Variable Resistors)

- এডজাস্টেবল রেজিস্টর (Adjustable Resistors)

- পটেনশিওমিটার (Potentiometers)

- রেজিস্ট্যান্স ডিকেড বক্স (Resistance Decade Boxes)

| সাধারণ রেজিস্টর |

| ভেরিয়েবল রেজিস্টর |

রেজিস্টর সাধারণত দুই প্রকারঃ

- Linear Resistor

- Nonlinear Resistor

Linear Resister দুই প্রকারঃ

- Fixed Resistor

- Variable Resistor

Fixed Resistor চার প্রকারঃ

- Carbon Composition Resistor

- Wire-wound Resistor

- Thinflim Resistor

- Thickflim Resistor

Thinflim Resistor দুই প্রকারঃ

- Metal flim Resistor

- Carbon flim Resistor

Thickflim Resistor তিন প্রকারঃ

- Fusible Resistor

- Cermet flim Resistor

- Metal Oxid Resistor

Variable Resistor তিন প্রকারঃ

- Potentiometer Resistor

- Rheostat Resistor

- Trimmer Resistor

Nonlinear Resistor চার প্রকারঃ

- Thermister

- Photo Resistor (LDR)

- Variable Resistor

- Surface mount(SMD) Resistor

প্রশ্নঃ Capacitor এর শ্রেনী বিভাগ কর।

উত্তরঃ ক্যাপাসিটর (Capacitor)

১। ভূমিকাঃ

বরাবরের মতো আজ একটি বৈদ্যূতিক ডিভাইস নিয়ে আলোচনা করব। আজকের ডিভাইস ক্যাপাসিটর।

২। পরিচয়ঃ

দুটি পরিবাহী প্লেটের মাঝে অপরিবাহী পদার্থ (Dielectric) রেখে প্লেট দ্বয়কে পৃথক করলে যে ডিভাইস তৈরী হয় তাকে ক্যাপাসিটর বলে। ক্যাপাসিটর একটি বৈদ্যূতিক প্যসিভ ডিভাইস যা চার্জ সংরক্ষণ করতে পারে এজন্য অতীত দিনগুলিতে এই ডিভাইসকে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডেনসার বলা হতো। বাংলা ভাষায় একে ধারক নামে অভিহিত করা হয়।

৩। ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিট্যান্সঃ

ক্যাপাসিটর হলো ডিভাইস বা সার্কিটের উপাদান এবং ক্যাপাসিট্যান্স হলো উক্ত ডিভাইসের বৈশিষ্ট বা গুণ, কোন ক্যাপাসিটরের ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থের চার্জ ধারণ করার সামর্থ্যকে ক্যাপাসিট্যান্স বলা হয়। যে ক্যাপাসিটরের চার্জ ধারণ ক্ষমতা বেশী তার ক্যাপাসিট্যান্স বেশী এবং চার্জ ধারণ ক্ষমতা কম হলে ক্যাপাসিট্যান্স কম।

৪। প্রতীকঃ

বিভিন্ন ইলেকট্রনিক স্ক্যামিটিক ডায়াগ্রামে ক্যাপাসিটরকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সিম্বল বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। তা নিম্নে দেখানো হলোঃ

দুটি সমান্তরাল প্লেটের দুই পার্শ্বে দুটি টার্মিনাল যোগ করে ক্যাপাসিটরকে প্রকাশ করা হয়। ক্যাপাসিটরটি পোলার হলে প্লেটের পার্শ্বে (+) অথবা (-) চিহ্ন ব্যবহার করে উক্ত প্লেটের পোলারিটি প্রকাশ করা হয় অথবা একটি প্লেটকে বাঁকা করে আঁকা হয়। বাঁকা প্লেটটি নেগেটিভ টার্মিনালকে প্রকাশ করে। ক্যাপাসিটরটি পরিবর্তনশীল মানের হলে প্লেটদ্বয়ের উপর একটি তীর চিহ্ন সম্বলিত রেখা একে তা প্রকাশ করা হয়।

৫। এককঃ

বর্তমানে ক্যাপাসিট্যান্সের এসআই একক ফ্যারাড

(Farad), একে ইংরেজী F অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ফ্যারাড একটি বৃহৎ একক ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাইক্রোফ্যারাড μF এবং পিকোফ্যারাড

pF রেঞ্জের একক ব্যবহার করা হয়। নিম্নে বহুল ব্যবহৃত একক গুলির মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হলোঃ

১ ফ্যারাড বলতে কি বুঝায়?

কোন ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স ১ ফ্যারাড বলতে বুঝায় ঐ ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ১ ভোল্ট বিভব পার্থক্যের পরিবর্তনে উক্ত ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত চার্জের পরিবর্তন ১ কুলম্ব হয়ে থাকে।

অর্থাৎ কোন চার্জ বিহীন ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ১ ভোল্ট বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করলে ক্যাপাসিটরটি যদি ১ কুলম্ব চার্জ সংরক্ষণ করতে পারে তবে উক্ত ক্যাপাসিটরের ধারণক্ষমতাকে ১ ফ্যারাড বলা হয়।

অতীতে ক্যাপাসিট্যান্সের একক ছিল জার (Jar)। ১ জারের পরিমান ছিল ১ ন্যানোফ্যারাডের সমতুল্য। ১ জার = ১ ন্যানোফ্যারাড।

৬। ইতিহাস ও ক্রমবিকাশঃ

সময়টা ১১ অক্টোবর ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দ। জার্মানের পোমেরানিয়া শহরের (Pomerania) আইনবিদ/জুরি, খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ও পদার্থবিদ ইয়াল্ড জর্জ ভন ক্লেইস্ট (Ewald Georg von Kleist) একটি বিশেষ ধরণের জার বা পাত্র (Jar) উদ্ভাবন করেন যা ক্লেইস্টিন জার নামে সুপরিচিত। ভন ক্লেইস্ট প্রত্যক্ষ করেন যে হাতে ধারণকৃতঃ পানিপূর্ণ কাঁচের জারে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটরের মাধ্যমে উচ্চ বিভব প্রয়োগ করে তাতে চার্জ সংরক্ষণ করা যায়। ক্লেইস্ট আরো প্রত্যক্ষ করেন যে জেনারেটরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পর কাঁচের জার সহ সংযোগকারী তারটি স্পর্শ করলে বৈদ্যূতিক শকের সৃষ্টি হয়। এই পরীক্ষা মাধ্যমে তিনি চার্জ সঞ্চয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন।

একই বছর ইউনিভার্সিটি অব লেইডেনের একজন ডাচ পদার্থবিদ (Dutch physicist Pieter van Musschenbroek) একই ধরণের একটি জার উদ্ভাবন করেন যা লেইডেন জার নামে পরিচিত। লেইডেন জার প্রাথমিক সময়ে শুধুমাত্র পরীক্ষাগারে এক্সপেরিমেন্ট করতে ব্যবহৃত হতো এবং পরে কিছু বেতার যন্ত্রেও ব্যবহৃত হয়েছে।

ডেনিয়েল (Daniel Gralath) নামের একজন পোল্যান্ডের পদার্থবিদ সর্বপ্রথম এরূপ একাধিক জার সমবায় করতে সক্ষম হন যার মাধ্যমে উচ্চ ক্যাপাসিট্যান্স সৃষ্টি করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত পদার্থবিদ রাজনীতিবিদ বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন লেইডেনের জারটি পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে চার্জ সঞ্চিত হয় কাঁচের উপরিতলে মধ্যে পানিতে নয়, যদিও পূর্ববর্তী গবেষকদের ধারণা ছিল চার্জ সঞ্চিত হয় পানিতে। একারনে পরবর্তী যুগের লেইডেন জারগুলিতে পানির পরিবর্তে জারের ভেতর ও বাহিরে কন্ডাকটিভ কোটিং ব্যবহার করা হয়েছে। ১৭৮২ সালে বিজ্ঞানী ভোল্টা (Volta) লক্ষ করেন যে লেইডেন জারের মত ডিভাইসের মাধ্যমে অতি স্বল্প স্থানের মধ্যে অধিক চার্জ সঞ্চিত করা যায় এ কারনে তিনি এর নাম করন করেন কন্ডেনসার।

ফ্রাংকলিনের কিছু বছর পরেই ইংলিশ রসায়ণবিদ মাইকেল ফ্যারাডে তেলের ব্যারেল দ্বারা নির্মিত প্রথম ব্যবহারিক ক্যাপাসিটর উদ্ভাবন করেন এবং এর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। ১৮৬১ সালে একজন ইংলিশ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ল্যাটিমার ক্লার্ক (Josiah Latimer Clark) ফ্যারাডের সম্মানার্থে ‘ফ্যারাড’ শব্দটিকে (Farad) ক্যাপাসিট্যান্সে একক হিসাবে প্রচলন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন থেকে বেতার প্রযুক্তির উন্নয়ন শুরু হয় তখন উন্নত প্রযুক্তির চাহিদানুযায়ী কাঁচ নির্মিত ক্যাপাসিটরের পরিবর্তে মেটাল ফয়েল কন্ডাকটর নির্মিত ক্যাপাসিটরের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। এ সময় ১৮৮৬ সালে চার্লস পুলক (Charles Pollak) নামে একজন গবেষক এনোডাইজিং (Anodizing Technique) কৌশল বিষয়ে গবেষণা করার সময় সর্বপ্রথম ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের মূলনীতি উদ্ভাবন করেন। তিনি লক্ষ করেন যে পাতলা এলুমিনিয়াম অক্সাইডের প্লেট ও ইলেকট্রোলাইট দ্রবণের মধ্যে উচ্চ মাত্রার ক্যাপাসিট্যান্স সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ১৯২৬-১৯৩১ সালের মধ্যে অস্ট্রো-হাংগেরিয়ান বংশোদ্ভূত আমেরিকান পদার্থবিদ জুলিয়াস এডগার লিলিয়েনফিল্ড (J. E. Lilienfeld) ইলেকট্রোইটিক ক্যাপাসিটরের উপর গবেষণা করে আধুনিক রূপের ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের পেটেন্ট উদ্ভাবন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর সমূহের অনেক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আরো ত্রুটিমুক্ত এবং উন্নত করা হয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীগুলি আধুনিক যুগর চাহিদা পূরণের নিমিত্ত নিজ নিজ গবেষণা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দিন দিন উন্নত যুগোপযোগী ক্যাপাসিটিভ ডিভাইস তৈরী করছে। বর্তমান বিশ্বে একটি বিখ্যাত ক্যাপাসিটর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ‘ইলিনইজ ক্যাপাসিটর ( Illinois Capacitor, inc )’ ১৯৩৫ সাল হতে তাদের গবেষণা দ্বারা যুগের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটর উৎপাদন করে চলেছে। তাদের উৎপাদিত ক্যাপাসিটরের উল্লেখযোগ্য বিবর্তন দেখানো হলোঃ

১৯৩৪ – কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইলিনয়েজ কন্ডেনসার কোম্পানী নামে। (Illinois Condenser Company)

১৯৩৫ – সিকাগোতে প্রথম ফ্যাক্টরী স্থাপন।

১৯৪৮ – ইচড্ ফয়েল প্রযুক্তিতে ক্যাপাসিটর উৎপাদন শুরু।

১৯৫০ – শুষ্ক ইলেট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের পেটেন্ট তৈরী।

১৯৬১ – বহু টার্মিনাল বিশিষ্ট ক্যাপাসিটরের পেটেন্ট গ্রহন

১৯৬৩ – ক্ষুদ্রাকৃতি ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের পেটেন্ট তৈরী।

১৯৬৯ – কোম্পানীটি তার নাম পরিবর্তন করে

Illinois Capacitor, Inc. নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৯৭ – সারফেস মাউন্ট ক্যাপাসিটর (চীপ ক্যাপাসিটর) তৈরী শুরু

২০০৬ – পলিমার ক্যাপাসিটর তৈরী শুরু

২০০৭ – সুপার ক্যাপাসিটর তৈরী শুরু

২০১১ – MPP metalized polypropylene radial lead capacitors উৎপাদন।

প্রাচীন যুগের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত কিছু লেইডেন জারঃ

৭। মূলনীতি ও কার্যপ্রণালীঃ

ডাইইলেকট্রিক পদার্থগুলির আড়াআড়িতে ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ ঘটে না কিন্তু ক্যাপাসিটরের প্লেট চার্জ ধারণ করতে পারে।

[চিত্র-ক] তে একটি ব্যাটারীর সাথে ক্যাপাসিটর এবং সুইচ যুক্ত করে বর্তনী তৈরী করা হয়েছে। সুইচ ওপেন অবস্থায় ক্যাপাসিটরটি চার্জ বিহীন অবস্থায় থাকে। আমরা জানি, ব্যাটারী হচ্ছে ইলেকট্রোমটিভ ফোর্সের উৎস। যখন কোন ক্যাপাসিটরকে একটি ডিসি সরবরাহের সাথে যুক্ত করা হয় [চিত্র-খ] এর মত তখন ইলেকট্রোমটিভ ফোর্সের কারণে ব্যাটারীর নেগেটিভ টার্মিনাল হতে ইলেকট্রনসমূহ সংযোগ তারের মাধ্যমে ক্যাপাসিটরের B প্লেটে এসে জমা হয় এবং একই সময়ে সমপরিমান ইলেকট্রন A প্লেট হতে সংযোগ তারের মাধ্যমে ব্যাটারীর পজেটিভ টার্মিনালের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে ক্যাপাসিটরের B প্লেটে ইলেকট্রনের আধিক্য ও A প্লেটে প্রোটনের আধিক্য দেখা দেয়, কিন্তু ক্যাপাসিটরের ডাইইলেকট্রিক পদার্থের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ হয় না। এখানে B প্লেটে ইলেকট্রনের আধিক্যের কারনে স্থির নেগেটিভ চার্জ ও A প্লেটে ইলেকট্রনের ঘাটতির কারনে স্থির পজেটিভ চর্জের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা চলতে থাকে ততক্ষন যতক্ষণ না ক্যাপাসিটরের চার্জিত ভোল্টেজ সরবরাহ ভোল্টেজের সমান হয়। ব্যাটারী সংযুক্ত অবস্থায় এভাবে চার্জ সঞ্চিত হয়।

ক্যাপাসিটরের A এবং B প্লেটে অবস্থিত বিপরীরধর্মী চার্জের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ডের মধ্যে এই আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। এই আকর্ষণ বলকে [চিত্র-খ] তীর চিহিৃত রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে যা ডাইইলেকট্রিক পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই আকর্ষণ বল ইলেকট্রনসমূহকে প্লেটের সারফেসে আবদ্ধ থাকতে সাহায্য করে কিন্তু ডাইইলেকট্রিক পদার্থের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতে পারেনা কারন ডাইলেকট্রিক পদার্থ অপরিবাহী। এখন যদি ব্যাটারীকে ক্যাপাসিটর হতে বিচ্ছিন্ন করি [চিত্র-গ] এর মত তবুও চার্জসমূহ আর ব্যাটারীতে ফেরত যাবেনা। এই অবস্থাকে বলা হয় চার্জিত অবস্থা এবং এই অবস্থায় ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তে ব্যাটারী ভোল্টেজের সমান ভোল্টেজ পাওয়া যাবে। এখন একটি পরিবাহী তার দ্বারা ক্যাপাসিটরের টার্মিনাল দুটি শর্ট করলে সঞ্চিত চার্জগুলি তারের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে চার্জ নিঃশেষ হবে কারন পরিবাহী পথটি অধিক সুগামী।

যখন কোন ক্যাপাসিটরে এসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তখন প্রথম হাফ সাইকেলে যে পোলারিটিতে চার্জ হয় দ্বিতীয় হাফ সাইকেলে তা সম্পূর্ণ ডিসচার্জ হয়ে পূনরায় বিপরীত পোলারিটিতে চার্জ হয়, এবং প্রতিবার চার্জ হওয়ার জন্য ক্যাপাসিটর চার্জিং কারেন্ট গ্রহন করে এবং ডিসচার্জ হওয়ার সময় ডিসচার্জিং কারেন্ট প্রদান করে। এভাবে চার্জিং ও ডিসচার্জিং প্রক্রিয়ায় একটি ক্যাপাসিটর এসি প্রবাহ ঘটিয়ে থাকে, কিন্তু কোন ক্রমেই ডাইইলেকট্রিকের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

৮। ক্যাপাসিট্যান্স কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

উচ্চ ভেদন যোগ্যতা সম্পন্ন ডাইইলেকট্রিক ব্যবহার করলে বলরেখার বাধা কম হবে প্রবল্য বেশী হবে। বলরেখার প্রাবল্য বেশী হলে দুই প্লেটে অবস্থিত চার্জের মধ্যে আকর্ষন বল বেশী হবে, আর আকর্ষণ বল বেশী হলে প্লেটে বেশী পরিমান চার্জ সঞ্চয় হবে বা ক্যাপাসিট্যান্স বেশী হবে।

প্লেটসমূহের দূরত্ব বাড়লে চার্জসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বল কমবে ক্যাপাসিট্যান্স কমবে এবং দূরত্ব কমলে আকর্ষণ বল বাড়বে ক্যাপাসিট্যান্স বাড়বে।

আবার ক্যাপাসিটরের প্লেটের ক্ষেত্রফল বেশী হলে অধিক স্থান জুড়ে বলরেখা আবিষ্ট হয় এবং প্রবল্য বেশী হয় ফলে ক্যাপাসিট্যান্স বেশী হয় এবং ক্ষেত্রফল কম হলে ক্যাপাসিট্যান্স কম হয়। উপরোক্ত প্রভাবকগুলির উপর ভিত্তি করে নিম্নে সূত্র প্রতিপাদিত হয়েছে। ক্যাপাসিট্যান্সকে নিচের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ঃ

৯। ক্যাপাসিটরের বাধাঃ

ক্যাপাসিটরের বাধাকে ইংরেজীতে ক্যাপাসিটিভ রিয়্যাকট্যান্স বলা হয় (Capacitive Reactance) । ক্যাপাসিটর রেজিস্টিভ উপাদান নয় তাই এর বাধাকে রেজিস্ট্যান্স বলা হয় না। ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্সকে ওহম (ohm, ) এককে প্রকাশ করা হয়। ক্যাপাসিটর এসি প্রবাহকে এর কম্পাংক অনুযায়ী বাধা দেয় এবং ডিসি প্রবাহকে পুরোপুরি বাধা দেয়। ক্যাপাসিটরের বাধা নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় –

এই সম্পর্ক হতে বুঝা যায় যে, প্রযুক্ত ভোল্টেজের কম্পাংক যত বেশী হবে ক্যাপাসিটরের বাধা তত কম হবে, কম্পাংক কম হলে বাধা বেশী হবে এবং কম্পাংক শূন্য অর্থাত ডিসি হলে বাধা হবে অসীম।

১০। সঞ্চিত চার্জের পরিমানঃ

কোন ক্যাপাসিটরে সঞ্চিত চার্জের পরিমান দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যেমন (১) প্রযুক্ত ভোল্টেজ এবং (২) ক্যাপাসিট্যান্স। এবং এই সঞ্চিত চার্জকে নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়-

Q = CV …………… (৩)

এখানে Q = সঞ্চিত চার্জের পরিমান, C= ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স এবং V= ক্যাপাসিটরে প্রযুক্ত ভোল্টেজ। এই সম্পর্ক হতে সহজেই বুঝা যায়, একই মানের ক্যাপাসিটরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ভোল্টেজ বাড়ালে সঞ্চিত চার্জের পরিমান বাড়বে এবং ভোল্টেজ কমালে চার্জের পরিমান কমবে। আরো বুঝা যায় প্রযুক্ত ভোল্টেজ স্থির রেখে ক্যাপাসিট্যান্স বাড়ালে চার্জের পরিমান বাড়বে এবং ক্যাপাসিট্যান্স কমালে চার্জও কমবে।

১১। ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং কি?

একটি ক্যাপাসিটরে সর্বোচ্চ যে ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা যায় তাকে ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং বলে। আমরা জানি ক্যাপাসিটরসমূহ ডাইইলেকট্রিক পদার্থ দ্বারা তৈরী। এই ডাইইলেকট্রিক পদার্থসমূহের আড়াআড়িতে প্রযুক্ত ভোল্টেজ বাড়াতে থাকলে একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজে পৌছালে ডাইইলেকট্রিক তার ইনসুলেটিং ধর্ম হারিয়ে কারেন্ট প্রবাহ শুরু করে। অনুরূপ ক্যাপাসিটরে যথেচ্ছা অধিক ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে ডাইইলেকট্রিক শর্ট হয়ে ক্যাপাসিটর নষ্ট হবার আশংকা রয়েছে। তাই ক্যাপাসিটরে একটি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় যাতে ডাইইলেকট্রিকের কোন ক্ষতি হয় না এবং ক্যাপাসিটর অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়। এই ভোল্টেজ মানকে ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং বলা হয়। ইহাকে ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা থাকে। ক্যাপাসিটরকে তার রেটেড ভোল্টেজের চেয়ে বেশী ভোল্ট প্রয়োগ করা যায় না কিন্তু কম ভোল্ট প্রয়োগ করলেও সঠিক ক্যাপাসিট্যান্স পাওয়া যায় ও সঠিক ভাবে কাজ করে। ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স ভোল্টেজ রেটিং এর উপর নির্ভর করেনা।

১২। কিছু সাধারণ বৈশিষ্টঃ

১। ক্যাপাসিটর এসি কারেন্টকে শর্ট করে এবং ডিসি কারেন্টকে ব্লক করে। অর্থাত ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হয় কিন্তু ডিসি প্রবাহিত হয়না।

২। ইহা বৈদ্যূতিক চার্জকে ধারণ করতে পারে।

৩। ইহা প্যাসিভ ডিভাইস অর্থাত এর গেইন সৃস্টির ক্ষমতা নেই।

৪। চার্জ সর্বদা প্লেটে সঞ্চয় হয়।

৫। ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে চার্জিং এবং ডিসচার্জিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসি (AC) কারেন্ট প্রবাহিত হয়, কখনোই ডাইইলেকট্রিক পদার্থের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

১৩। প্রকারভেদঃ

মানের উপর ভিত্তি করে দুই ধরনেরঃ

১। স্থির মানের ক্যাপাসিটর

২। পরিবর্তনশীল মানের ক্যাপাসিটর

পোলারিটির উপর ভিত্তি করে দুই ধরনেরঃ

১। পোলার ক্যাপাসিটর

২। নন পোলার ক্যাপাসিটর

ব্যবহৃত উপাদানের উপর ভিত্তি করে কয়েক ধরনের হয়ঃ

১। ইলেকট্রোলাইটিক

২। ডিস্ক সিরামিক

৩। মাইলার

৪। মাইকা

৫। পেপার ক্যাপাসিটর/মেটাল ফয়েল ক্যাপাসিটর

৬। সারফের মাউন্ট/চীপ ক্যাপাসিটর

৭। ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর

১৪। সহজে বুঝার জন্য নিচের ছকটি লক্ষ করিঃ

১৫। বিভিন্ন ক্যাপাসিটরের গঠনঃ

বিভিন্ন ক্যাপাসিটরের গঠন বিভিন্ন রকম। গঠন ভেদে এর বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয়। আসুন জানার চেষ্টা করি কোন ক্যাপাসিটরের আভ্যন্তরীণ গঠন কি রকম।

১৫.১। মাইকা ক্যাপাসিটরঃ

টিন ফয়েল প্লেটের মাঝখানে ডাইইলেকট্রিক হিসাবে পাতলা মাইকা শীট রেখে এই ধরনের ক্যাপাসিটর তৈরী করা হয়। এক সেট মেটাল ফয়েলকে সংযোগ করে একটি টার্মিনাল বের করা হয় এবং অন্য আরেক সেট মেটাল ফয়েলকে যুক্ত করে আরেকটি টার্মিনাল বের করা হয় যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

এরপর পুরো সিস্টেমটি একটি প্লাস্টিক কভারের মধ্যে স্থাপন করা হয়। মাইকা ক্যাপাসিটর সাধারণতঃ কম ক্যাপাসিট্যান্সে জন্য ১০ থেকে ৫০০ পিকোফ্যারাড রেঞ্জের জন্য তৈরী ও ব্যবহার করা হয়।

১৫.২। পেপার ক্যাপাসিটরঃ

এই ধরণের ক্যাপাসিটরে ডাইইলেকট্রিক হিসাবে কাগজ ব্যবহার করা হয়, এবং প্লেট হিসাবে টিন ফয়েল ব্যবহার হয়। কয়েক স্তর কাগজ ও টিনফয়েল পাশাপাশি রেখে প্যাঁচানো হয় এবং সিলিন্ডার আকৃতি কম্প্যাক্ট রোল সৃস্টি করা হয়, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। টিন ফয়েলের সাথে ধাতব তার যুক্ত করে টার্মিনাল বের করা হয়।

পুরো সিস্টেমটি একটি প্লাস্টিক কন্টেইনারে ভর্তি করা হয় এবং গায়ে মান লিপিবদ্ধ করা হয়। এই ধরনের ক্যাপাসিটরে মধ্যম মানের ক্যাপাসিট্যান্স পাওয়া যায় (প্রায় ০.০০১ থেকে ১.০ মাইক্রোফ্যারাড পর্যন্ত)।

১৫.৩। সিরামিক ক্যাপাসিটরঃ

[চিত্র খ] তে আভ্যন্তরীন গঠন দেখানো হয়েছে এবং [চিত্র ক] তে বাহ্যিক রূপ দেখানো হয়েছে। এই ধরনের ক্যাপাসিটরে পোড়া মাটি অথবা টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড অথবা কিছু কিছু সিলিকেট যৌগ ডাইইলেকট্রিক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ক্যাপাসিটরের ধাতব প্লেট হিসাবে সাধারণতঃ সিলভার ব্যবহার করা হয়।

সিলভার ডিস্কের সাথে ধাতব টার্মিনাল যুক্ত করে সংযোগ বের করা হয়। প্লেট ও ডাইইলেকট্রিককে অপরিবাহী আবরণে ঢেকে দেয়া হয়। এই ধরণের ক্যাপাসিটর হতে নিম্ন মানের ক্যাপাসিট্যান্স সাধারণতঃ ১ পিকোফ্যারাড হতে ১ মাইক্রোফ্যারাড পর্যন্ত ক্যাপাসিট্যান্স পাওয়া যায়।

১৫.৪। সারফেস মাউন্ট ক্যাপাসিটরঃ

এই ধরণের ক্যাপাসিটরকে অনেকে চীপ ক্যাপাসিটর বলে থাকে। এগুলি সাধারণতঃ কম্পিউটার মাদার বোর্ড সহ সূক্ষ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার হয়। এদেরকে মাদারবোর্ডের সারফেসে কপার ট্রেসের সাথে সোল্ডারিং করে লাগানো হয়। চীপ রেজিস্টরের মত দেখতে চীপ ক্যাপাসিটরও আকারে প্রায় ০.১২৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ০.০৬৩ ইঞ্চি প্রস্থ হয়ে থাকে।

চীপ ক্যাপাসিটরের অভ্যন্তরে মাল্টিলেয়ার কন্ডাকটিভ ফিল্ম ক্যাপাসিটরের প্লেট হিসাবে কাজ করে এবং প্লেটের ফাঁকে ফাঁকে সিরামিক পদার্থ ডাইইলেকট্রিক হিসাবে কাজ করে। এভাবে ক্যাপাসিটর গঠিত হয়। কিছু সংখ্যক কন্ডাকটিভ ফিল্ম হতে যুক্ত হয়ে কোন এক পাশের টার্মিনালের সাথে যুক্ত হয় এবং বাকী কন্ডাকটিভ ফিল্মগুলি একত্রে যুক্ত হয়ে অপর পাশের টার্মিনালের সাথে যুক্ত হয়। চীপ ক্যাপাসিটরগুলি সাধারণতঃ কয়েক পিকোফ্যারাড হতে কয়েক মাইক্রোফ্যারাড পর্যন্ত হয়ে থাকে।

১৫.৫। ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটরঃ

এই ধরণের ক্যাপাসিটরগুলিতে এক সেট স্থির ধাতব প্লেট থাকে যাদের স্টেটর বলা হয় এবং এক সেট মুভেবল ধাতব প্লেট থাকে যাদের রোটর প্লেট বলা হয়। এই রোটর প্লেটসমূহকে শ্যাফটের মাধ্যমে ঘুরানো যায়। যখন শ্যাফট ঘুরানো হয় তখন রোটর প্লেটসমূহ স্টেটর প্লেটসমূহের ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করে এবং মাঝখানের বায়ু ডাইইলেকট্রিক হিসাবে কাজ করে, কিন্তু প্লেটগুলি পরস্পর স্পর্শ করে না। ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স নির্ভর করে রোটর প্লেট ও স্টেটর প্লেটের উপরিপাতিত ক্ষেত্রফলের উপর। শ্যাফট ঘুরালে রোটর প্লেট ও স্টেটর প্লেটের মধ্যে উপরিপাতিত ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন হয় বলে ক্যাপাসিটরটি পরিবর্তনশীল ক্যাপাসিট্যান্স তৈরী করে।

এই ধরণের ক্যাপাসিটরের ক্যপাসিট্যান্স খুব কম হয়। রেডিও রিসিভারের (Gang) টিউনিং ক্যাপাসিটর এই ধরণের ক্যাপাসিটরের উত্তম উদাহরণ।

১৫.৬। ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরঃ

ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরগুলিতে সাধারণতঃ স্বল্প স্থানে অধিক ক্যাপাসিট্যান্স তৈরী হয়। এর অভ্যন্তরে ব্যবহৃত ইলেকট্রোলাইটিক অধিক ক্যাপাসিট্যান্স সৃষ্টিতে সহায়ক। এই ধরণের ক্যাপাসিটরে এলুমিনিয়াম মেটাল ফয়েল ও পাতলা ফিল্ম ডাইইলেকট্রিক পরস্পর প্যাঁচিয়ে সিলিন্ডার আকৃতির রোল তৈরী করা হয়। পরে উক্ত রোলটি বোরাক্স ইলেকট্রোলাইটিকপূর্ণ এলুমিনিয়াম পাত্রে ভর্তি করা হয় এবং পাতলা মেটাল ফয়েল হতে দুটি টার্মিনাল বের করা

এই ধরণের ক্যাপাসিটরে পোলার ক্যাপাসিট্যান্স তৈরী হয় অর্থাৎ ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরে ধণাত্বক ও ঋণাত্বক টার্মিনাল রয়েছে। সাধারণতঃ একটি নতুন ক্যাপাসিটরের লম্বা টার্মিনালটি ধণাত্বক টার্মিনাল হিসাবে কাজ করে। যদি ক্যাপাসিটরের উভয় টার্মিনাল সমান লম্বা হয় তাহলে এর গায়ে চিহ্নিত নেগেটিভ মার্কিং (যা চিত্রে দেখানে হয়েছে) দেখে নেগেটিভ টার্মিনাল চেনা যায়। নেগেটিভ চিহ্নিত পার্শ্ব হতে যে টার্মিনালটি খুব কাছে সেটিই হল নেগেটিভ টার্মিনাল। উল্লেখ্য যে ইলেকট্রোলাইটক ক্যাপাসিটর যে কোন সার্কিটে ব্যবহারের সময় সঠিক পোলারিটিতে লাগাতে হয় নতুবা ক্যাপাসিটর বিষ্ফোরণ হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১৫.৭। ট্যান্টালাম ক্যাপাসিটরঃ

এই ক্যাপাসিটরটি বিশেষ ধরণের ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর যাতে এলুমিনিয়ামের (Al) পরিবর্তে ট্যানটালাম (Ta) এবং টাইটেনিয়াম (Ti) ধাতু ব্যবহার হয়। এই ক্যাপাসিটরগুলি দীর্ঘজীবি হয় এবং লিকেজ কারেন্ট খুব কম থাকে, সাইজে ছোট কিন্তু অধিক ক্যাপাসিট্যান্স তৈরী হয়।

১৫.৮। ফিল্ম ক্যাপাসিটরঃ

ফিল্ম ক্যাপাসিটরের গঠন অনেকটা পেপার ক্যাপাসিটরের মত তবে এক্ষেত্রে ডাইইলেকট্রিক হিসেবে কাগজের পরিবর্তে (পলিপ্রোপাইলিন) প্লাস্টিক ফিল্ম ব্যবহার হয়। অনেকে একে মাইলার ক্যাপাসিটরও বলে থাকে। দুই ধরণের ফিল্ম ক্যাপাসিটর রয়েছে যেমনঃ ফয়েল টাইপ এবং মেটালাইজড টাইপ। ফয়েল টাইপ ক্যাপাসিটরে কন্ডাকটিভ প্লেট হিসাবে এলুমিনিয়াম অথবা টিনের মেটাল ফয়েল শীট ব্যবহার হয়। মেটালাইজড টাইপে প্লাস্টিক ফিল্মের উপর কন্ডাকটিভ প্লেট হিসাবে জিংক অথবা এলুমিনিয়ামের পাতলা স্তর সৃষ্টি করা হয়। কন্ডাকটিভ প্লেট সহ ফিল্ম পরস্পর জড়ানো থাকে। এর পর কন্ডাকটিভ প্লেট হতে টার্মিনাল বের করা হয় এবং ফিল্ম সহ প্লেটকে ইনসুলেটর কোটিং দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়।

এরা খুবই টেম্পারেচার স্ট্যাবল এবং এই ধরনের ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স ১০০ পিকোফ্যারাড হতে ১০০ মাইক্রোফ্যারাড পর্যন্ত হয়ে থাকে।

১৬। মান লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিঃ

ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের মান সাধারণতঃ ক্যাপাসিটরের গায়ে মাইক্রোফ্যারাড কিংবা পিকোফ্যারাড রেঞ্জে লিখা থাকে। মাইলার এবং ডিস্ক সিরামিক ক্যাপাসিটরের মান ক্যাপাসিটরের গায়ে সরাসরি মাইক্রোফ্যারাড কিংবা পিকোফ্যারাড রেঞ্জে না লিখে কোডিং পদ্ধতিতে লিখা হয়। ইলেকট্রনিক ইন্ডাসট্রিজ এলিয়েন্স কর্তৃক নির্ধারিত এই কোডিং পদ্ধতি নিচে দেয়া হলোঃ

মাইলার ক্যাপাসিটরের কোডঃ

–

উদাহরণঃ কোড ১২২K = ১২x১০০ = ১২০০ pF এর টলারেন্স K = ±১০%

সিরামিক ক্যাপাসিটরের কোডঃ

নিচে একটি নমূনা সিরামিক ক্যাপাসিটর দেখানো হয়েছে এবং কোড পরিচিতি দেখানো হয়েছে। কোডগুলির পরিচয় জেনে নিন-

ক্যাপাসিট্যান্সে মান নির্ধারণী টেবিলঃ

উদাহরণঃ ১০৪J = ১০ x ১০০০০ = ১০০০০০ pF টলারেন্স = ±৫%

১৭। স্ট্যান্ডার্ড মানসমূহঃ

ইলেকট্রনিক ইন্ডাসট্রিজ এলিয়েন্স (Electronic Industries Alliance, EIA) যা ১৯৯৭ সালের পূর্বে ইলেকট্রনিক ইন্ডাসট্রিজ এসোসিয়েশন

(Electronic Industries Association) নামে পরিচিত ছিল। ইহা আমেরিকায় অবস্থিত ইলেকট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি ট্রেড এসোসিয়েশন যা বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত ইলেকট্রনিক পণ্যের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারন ও গুনগত মান যাচাই করে। EIA কর্তৃক নির্ধারিত ক্যাপাসিটরের স্ট্যান্ডার্ড মান ও কোডসমূহ নিম্নরূপ যা সর্বদা বাজারে পাওয়া যায়।

EIA Capacitance Code

১৮। সমবায়ঃ

অনেক সময় বাজারে কাংখিত মানের ক্যাপাসিটর পাওয়া যায় না। তখন একাধিক ক্যাপাসিটর সমবায়ের মাধ্যমে কাংখিত মান তৈরী করে ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ দুটি ১০ মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর শ্রেনী সমবায়ের মাধ্যমে ৫ মাইক্রোফ্যারাড সৃষ্টি করা যায়। আবার ২ টি ১০ মাইক্রোফ্যরাড ক্যাপাসিটর সমান্তরাল সমবায়ের মাধ্যমে ২০ মাইক্রোফ্যারাড সৃষ্টি করা যায়। সমবায়ের মান নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ঃ

সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রেঃ

শ্রেনী সমবায়ের ক্ষেত্রেঃ

১৯। ত্রুটিপূর্ণ ক্যাপাসিটর যাচাইকরণঃ

একটি ক্যাপাসিটর বিভিন্নভাবে ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। যেমন ডাইইলেকট্রিক পদার্থ শর্ট থাকা কিংবা ওপেন থাকা, ক্যাপাসিটরটি রেটেড মানের চেয়ে কম বা বেশী হওয়া। যাই হোক ডাইলেকট্রিক পদার্থের শর্ট এবং ওপেন অবস্থাকে একটি এনালগ AVO মিটারের সাহায্যে নির্নয় সুবিধাজনক, আর ক্যাপাসিটরটি সঠিক মানে আছে কি-না তা ডিজিটাল মাল্টিমিটারের সাহায্যে নির্নয় সুবিধাজনক।

এনালগ AVO মিটারটি ওহমিক রেঞ্জে নির্বাচন করতে হবে। উচ্চ ক্যাপাসিট্যান্সের ক্ষেত্রে মিটারকে লোয়ার রেজিস্ট্যান্স স্কেলে (১০ কিলো ওহম হতে ১ মেগাওহম) নির্বাচন করতে হবে এবং নিম্ন ক্যাপাসিটেন্সের ক্ষেত্রে মিটারকে উচ্চ রেজিস্ট্যান্স স্কেলে (১ মেগা ওহম হতে ১০০ মেগা ওহম) নির্ধারণ করতে হবে। এরপর মিটারের প্রোব দুটি ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্তের সাথে যুক্ত করলে মিটারের কাটাটি খুব দ্রুত নিম্ন রেজিস্ট্যান্স অঞ্চলে বিক্ষেপিত হবে এর পর ধীরে ধীরে উচ্চ রেজিস্ট্যান্স অঞ্চলের দিকে ফিরে আসেতে থাকবে এবং এক সময় অসীম রেজিস্ট্যান্সের কাছাকাছি চলে আসবে। এটাই হলো ভালো ক্যাপাসিটরের বৈশিষ্ট, তবে যদি কাটাটি না নেমে কোথাও দাড়িয়ে যায় বা স্থির রেজিস্ট্যান্স দেখায় তাহলে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটরের ডাইইলেকট্রিক পদার্থটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যদি মিটারের কাটাটি কখনোই বিক্ষেপিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটরটি ওপেন রয়েছে। উল্লেখ্য যে ক্যাপসিটরটি পরীক্ষার পূর্বে অবশ্যই সম্পূর্ণ ডিসচার্জ করে নিতে হবে।

অনেক সময় বাতাসের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার কারনে অথবা দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স পরিবর্তন হতে পারে বা ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা মান হতে বিচ্যূত হতে পারে। তাই ক্যাপাসিটর ব্যবহারের পূর্বে এর মান পরিমাপ করে নেয়া ভাল। ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপের জন্য আধুনিক ডিজিটাল মাল্টিমিটারগুলিতে সুবিধা দেয়া থাকে। ডিজিটাল মাল্টমিটারের সিলেক্টর নবটি ক্যাপাসিট্যান্স স্কেলে রেখে ক্যাপাসিটরকে প্রোব দুটির সাথে যোগ করলেই মিটারে মান প্রদর্শিত হয়।

২০। ব্যবহারঃ

১। পাওয়ার স্টেশনে পাওয়ার ফ্যাকটর কারেকশনে ব্যবহৃত হয়

২। যে কোন ইলেকট্রনিক সার্কিটে ট্রানজিয়েন্ট ফেনোমেনা প্রতিরোধে

৩। পালসেটিং ডিসিকে ফিল্টারিং করে রিপল কমানের জন্য ব্যবহৃত হয়

৪। হাই-পাস, লো-পাস ফিল্টার ইত্যাদি সার্কিটে

৫। ক্লাম্পার সার্কিটে

৬। RC কাপলিং সার্কিটে

৭। টাইম ডিলে সার্কিটে ব্যবহার করা যায়

৮। বেতার যন্ত্রের টিউন্ড সার্কিটে (LC Tank circuit)

৯। সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডকশন মোটরে (বাড়ীতে ব্যবহৃত সিলিং ফ্যান) দুই কয়েলের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স সৃষ্টিতে।

২১। পিসিবিতে সংযোজনের পদ্ধতিঃ

অধিকাংশ প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডে ক্যাপাসিটরকে প্রকাশ করার জন্য নিম্নের চিহৃসমূহ ব্যবহার হয়ঃ

[চিত্র-ক] তে একটি গোলাকার বৃত্তের মধ্যে + ও – চিহ্নিত প্রতীকের + ছিদ্রে ক্যাপাসিটরের ধণাত্বক টার্মিনাল এবং – ছিদ্রে ক্যাপাসিটরের ঋণাত্বক টার্মিনাল সংযোজন করা হয়। [চিত্র-খ] তে বাকা প্লেট চিহ্নিত টার্মিনালটি ঋণাত্বক টার্মিনাল হিসাবে উপস্থাপিত, এই টর্মিনালের সাথে সংযুক্ত ছিদ্রে ঋণাত্বক টার্মিনাল সংযোগ করা হয়। [চিত্র-গ] দ্বারা নন পোলার ক্যাপাসিটর বুঝায় তাই সংযোগের সময় পোলারিটি বিবেচনার প্রয়োজন নেই। [চিত্র-ঘ] তে সাদা রং করা অংশে অবস্থিত ছিদ্রটি ঋণাত্বক টার্মিনালের জন্য নির্ধারিত, এই ছিদ্রে ক্যাপাসিটরের ঋণাত্বক টার্মিনাল সংযোগ করতে হয়।

২২। সতর্কতাঃ

১। অনেক সময় ক্যাপাসিটর ত্রটিপূর্ণ থাকে যেমন আভ্যন্তরীন ইলেকট্রোডগুলি শর্ট থাকে কিংবা ওপেন থাকে তাই সার্কটে সংযোজনের পূর্বে ক্যাপাসিটরগুলি অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে।

২। ক্যাপাসিটর পরীক্ষার সময় মিটারের দুই প্রোব দুই হাত দিয়ে ধরা যাবে না শুধু ক্যাপাসিটরের টার্মিনাল দুটিতে মিটারের প্রোব সংযোগ করতে হবে, নতুবা মানব শরীরের ক্যাপাসিট্যান্স যোগ হয়ে ভুল মান আসতে পারে।

৩। সার্কিটে সংযুক্ত ক্যাপাসিটর পরিমাপের সময় যে কোন এক টার্মিনাল খুলে পরিমাপ করতে হবে, নতুবা সার্কিটে সংযুক্ত অন্যান্য উপাদান পাঠের অন্তর্ভূক্ত হয়ে ভুল মান প্রদর্শিত হতে পারে।

৪। পাওয়ার সাপ্লাই ফিল্টারিং করার ক্ষেত্রে অথবা যে কোন পিসিবিতে পোলার ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর সংযোগের সময় সর্বদা সঠিক পোলারিটিতে লাগাতে হয় নতুবা ভয়ংকর বিষ্ফোরনের মাধ্যমে বিপদজনক ঘটনা ঘটতে পারে।

Capacitor সাধারণত দুই প্রকারঃ

- Fixed Capacitor

- Variable Capacitor

Fixed Capacitor দুই প্রকারঃ

- Polar Capacitor

- Nonpolar Capacitor

Polar Capacitor দুই প্রকারঃ

- Electrolytic Capacitor

- Super Capacitor

Electrolytic Capacitor দুই প্রকারঃ

- Aluminium Electrolytic Capacitor

- Tantalum Electrolytic Capacitor

- Nibium Electricaly Capacitor

Aluminium Electrolytic Capacitor & Tantalum Electrolytic Capacitor দুই প্রকারঃ

- Solid Aluminium/Tantalum Electrolytic Capacitor

- Wet Aluminium/Tantalum Electrolytic Capacitor

Super Capacitor দুই প্রকারঃ

- Electric Double Layer Capacitor(EDLC) Super Capacitor( Hybrid Super Capacitor)

- Electrochemical Capacitor(Pseudo) Super Capacitor ( Hybrid Super Capacitor)

Nonpolar Capacitor তিন প্রকারঃ

- Ceramic Capacitor

- Mica Capacitor

- Film Capacitor

Mica Capacitor দুই প্রকারঃ

- Clamped Mica Capacitor

- Silver Mica Capacitor

Film Capacitor এগার প্রকারঃ

- Foil Type Capacitor

- Metalized type Capacitor

- Polyester Flim Capacitor (PET Film)

- Poly propylene Film Capacitor (PP Film)

- Poly Carbonet Film Capacitor (PC Film)

- Paper Film Capacitor

- Power Film Capacitor

- Polyethylene Naphthalate(PEN) Film Capacitor

- Polyphenylene Sulfide (PPS) Film Capacitors

- POLYSTYRENE(PS) Film Capacitor

- Polytetrafluoroethylene (PTFE) Metallized Film Capacitor

Variable Capacitor দুই প্রকারঃ

- Electricaly Controlled (Varicap Varactor Diode)

- Mechanicaly Controlled

Mechanicaly Controlled Capacitor দুই প্রকারঃ

- Tunning Capacitor

- Trimmer Capacitor

প্রশ্নঃ বিভিন্ন প্রকার Diode এর নাম লিখ।

উত্তরঃডায়োড মূলত একটি নির্দিষ্ট দিকের তড়িৎ প্রবাহকে সহায়তা করে এবং তার বিপরীত দিকের তড়িৎ প্রবাহকে বাধা প্রদান করে। এই ধরনের একদিকে প্রবাহিত করার প্রবণতাকে রেকটিফিকেশন বলা হয়ে থাকে যা এসি কারেন্ট থেকে ডিসি কারেন্টে তৈরি এবং রেডিও সংকেতের মর্মোদ্ধারের প্রথম ধাপ।

অধিকাংশ আধুনিক ডায়োডই অর্ধপরিবাহী জাংশন তত্ত্বের উপর নির্ভর করে বানানো হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো P-N জাংশন ডায়োড। এধরনের ডায়োড অর্ধ পরিবাহীর ক্রিস্টাল যেমন সিলিকন থেকে নির্মিত হয়। ক্রিস্টালের এক অংশে কিছু অপদ্রব্য মেশানো হয় (ডোপায়ন) যাতে এমন একটা জায়গা তৈরি হয় যাতে ঋণাত্নক চার্জের বাহক বা ইলেকট্রন অধিক পরিমাণে থাকে; এঅংশকে বলা হয় এন(N)-টাইপ অর্ধপরিবাহী। ক্রিস্টালের অপর অংশে ভিন্নধর্মী অপদ্রব্যের সাহায্যে ধনাত্নক চার্জের ঘনত্ব বাড়িয়ে তোলা হয়। এ অংশটিকে বলা হয় পি(P)-টাইপ অর্ধপরিবাহী। এই দুইটি অংশের (পি ও এন) সংযোগস্থলকে বলে পি-এন জাংশন যেখানে ডায়োডের মূল কাজগুলো সংগঠিত হয়ে থাকে। ডায়োডে তড়িৎ প্রবাহের দিক হচ্ছে P টাইপ অর্ধপরিবাহী থেকে N টাইপ অর্ধপরিবাহক দিকে। এর বিপরীত দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে না।

শটকি ডায়োড একটি বিশেষ গঠন যাতে পি বা এন যেকোন একটি অংশের বদলে একটি ধাতু ব্যবহৃত হয়। তাতে অর্ধপরিবাহী জাংশনটি তৈরি হয় ধাতু ও অর্ধপরিবাহীর সংযোগস্থলে।

নিঃশেষিত স্তর বা ডিপলেশন স্তরঃ

একটি P টাইপ অর্ধপরিবাহকের অভ্যন্তরে প্রচুর হোল ও খুবই কম সংখ্যক মুক্ত ইলেক্ট্রন থাকে। আবার N টাইপ অর্ধপরিবাহকের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অর্থাৎ প্রচুর মুক্ত ইলেক্ট্রন ও খুবই কম সংখ্যক হোল থাকে। যখন একটি P-N জংশন তৈরী করা হয় তখন P অঞ্চল হতে হোলগুলো N অঞ্চলের দিকে এবং N অঞ্চল হতে ইলেকট্রনগুলো P অঞ্চলের দিকে যেতে চেষ্টা করে। এটি একটি ব্যাপন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পদার্থকণিকা অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে প্রবাহিত হতে থাকে। এ অবস্থায়-

১. P অঞ্চল হতে কিছু হোল N অঞ্চলে চলে যাওয়ায় P অঞ্চলের জাংশন-সংলগ্ন এলাকার অণুগুলো আয়নিত হয়ে ঋণাত্মক চার্জ ধারণ করে। ২. একইভাবে N অঞ্চল হতে P অঞ্চলে ইলেক্ট্রনের ব্যাপনের কারণে N অঞ্চলে ধনাত্মক চার্জে আয়নিত একটি অঞ্চল তৈরি হয়।

এভাবে P অঞ্চলে ঋণাত্মক ও N অঞ্চলে ধনাত্মক আয়ন উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় একটি উল্টো ব্যাপার ঘটে

১. P অঞ্চলের ঋণাত্মক আয়ন, N অঞ্চলের ইলেক্ট্রনকে P অঞ্চলে প্রবেশে বাধা দেয়

২. N অঞ্চলের ধনাত্মক আয়ন, P অঞ্চলের হতে হোলকে N অঞ্চলে প্রবেশে বাধা দেয়

এওবস্থায় একটি তাপীয় সাম্যাবস্থা অর্জিত হয়, যাতে ইলেকট্রন ও হোলের ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায় এবং জাংশন বা সংযোগস্থলে একটি বিভব প্রাচীর (Potential Barrier) সৃষ্টি হয়। এই বিভব প্রাচীরের উভয় পাশে একটি সীমা পর্যন্ত শুধুমাত্র আয়ন (P অঞ্চলে ঋণাত্মক আয়ন এবং N অঞ্চলে ধনাত্মক আয়ন) থাকে, এই সীমার মধ্যে কোন মুক্ত মুখ্য আধান বাহক (Majority Charge Carrier) তথা ইলেক্ট্রন বা হোল থাকেনা। এই স্তরে আধানবাহকের অনুপস্থিতির কারণে একে নিঃশেষিত স্তর বা ডিপলেশন স্তর (Depletion Region) বলে।

ডায়োডের কার্যপ্রণালীঃ

একটি ডায়োডে তড়িৎ প্রবাহ হবে কিনা তা নির্ভর করে এর উপর প্রযুক্ত বহিঃস্থ বিভব বা ভোল্টেজের (Voltage) উপর যা দুইভাবে হতে পারে-

১. সম্মুখী ঝোঁক বা সম্মুখী বায়াস (Forward Bias)

২. বিমুখী ঝোঁক বা বিমুখী বায়াস (Reverse Bias)

পি ও এন অঞ্চলের সংযোগস্থলে নিঃশেষিত বা ডিপ্লেশন স্তর (হালকা রঙে)। ডিপ্লেশন স্তরের আয়ন ইলেকট্রন ও হোলকে বিকর্ষণ করে, তাতে তড়িৎ প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

পি-এন জাংশন ডায়োডের I–V বৈশিষ্ট্য

সম্মুখী ঝোঁক বা সম্মুখী বায়াস (Forward bias)ঃ

বহিঃস্থ ভোল্টেজ যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে, তড়িৎ-উৎসের (ব্যাটারী) ধনাত্মক প্রান্ত ডায়োডের P প্রান্তের সাথে এবং তড়িৎ-উৎসের ঋণাত্মক প্রান্ত ডায়োডের N প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তবে তাকে সম্মুখী ঝোঁক বা সম্মুখী বায়াস বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্ত-

১. N অঞ্চলের ইলেক্ট্রন গুলোকে P অঞ্চলের দিকে টানবে (কারণ ইলেক্ট্রনের চার্জ এবং ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্তের চার্জ বিপরীত)

২. P অঞ্চলের হোলগুলোকে N অঞ্চলের দিকে ঠেলে দিবে (কারণ হোলের চার্জ এবং ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্তের চার্জ সমপ্রকৃতির)

এবং ব্যাটারীর ঋনাত্মক প্রান্ত-

১. N অঞ্চলের ইলেক্ট্রন গুলোকে P অঞ্চলের দিকে ঠেলে দিবে (কারণ ইলেক্ট্রনের চার্জ এবং ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্তের চার্জ সমপ্রকৃতির)

২. P অঞ্চলের হোলগুলোকে N অঞ্চলের দিকে টানবে (কারণ হোলের চার্জ এবং ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্তের চার্জ বিপরীত)

ফলে ভোল্টেজ বাড়াতে থাকলে ডিপলেশন স্তর সংকুচিত হতে থাকবে (যেহেতু আধান বাহকের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে) এবং এক পর্যায়ে ডিপলেশন স্তর উপেক্ষা করে আধান বাহকগুলো জংশন অতিক্রম করবে। যেহেতু P অঞ্চল হতে হোল N অঞ্চলে প্রবেশ করছে এবং N অঞ্চল হতে ইলেক্ট্রন P অঞ্চলে প্রবেশ করছে সেহেতু এটা বলা যায় ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ/বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। ব্যাটারীর উপস্থিতির কারণে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ চলতে থাকবে।

সম্মুখী ঝোঁক বৃদ্ধির সাথে সাথে তড়িৎ প্রবাহ এক্সপোনেশিয়াল-ভাবে বাড়তে থাকে (ডায়োডের I–V বৈশিষ্ট্য দ্রষ্টব্য)। এ কারণে সম্মুখী ঝোঁকে চালিত ডায়োডকে চালু বা অন হিসেবে গণ্য করা হয়। যে সম্মুখী ভোল্টেজে ডায়োডের তড়িৎ প্রবাহ প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত হয় (প্রয়োগভেদে ০.০১-১০ এম্পিয়ার/সে.মি.২), তাকে কাট-ইন ভোল্টেজ বলা হয়। সিলিকন পি-এন ডায়োডের জন্য এর মান ০.৬ - ০.৭ ভোল্ট, আবার সিলিকন শটকি ডায়োডের জন্য এর মান ০.৩ ভোল্টের কাছাকাছি। অপরদিকে উচ্চ ব্যান্ড-পার্থক্যের পদার্থ (যেমন সিলিকন কার্বাইড বা গ্যালিয়াম নাইট্রাইড) দিয়ে তৈরি ডায়োডের জন্য কাট-ইন বিভব ২ ভোল্টেরও বেশি হতে পারে।

বিমুখী ঝোঁক বা বিমুখী বায়াস (Reverse bias)ঃ

বহিঃস্থ ভোল্টেজ যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে, তড়িৎ-উৎসের (ব্যাটারী) ঋণাত্মক প্রান্ত ডায়োডের P প্রান্তের সাথে এবং তড়িৎ-উৎসের ধনাত্মক প্রান্ত ডায়োডের N প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে তবে তাকে বিমুখী ঝোঁক বা বিমুখী বায়াস বলা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্ত-

১. N অঞ্চলের ইলেক্ট্রন গুলোকে জংশন থেকে N অঞ্চলের দিকে ঠেলে দিবে (কারণ ইলেক্ট্রনের চার্জ এবং ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্তের চার্জ সমপ্রকৃতির)

২. P অঞ্চলের হোলগুলোকে জংশন থেকে P অঞ্চলের আরো প্রান্তের দিকে টেনে আনবে (কারণ হোলের চার্জ এবং ব্যাটারীর ঋণাত্মক প্রান্তের চার্জ বিপরীত)

এবং ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্ত-

১. N অঞ্চলের ইলেক্ট্রনগুলোকে জংশন থেকে N অঞ্চলের আরো প্রান্তের দিকে টেনে আনবে (কারণ ইলেক্ট্রনের চার্জ এবং ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্তের চার্জ বিপরীত)

২. P অঞ্চলের হোলগুলোকে জংশন থেকে P অঞ্চলের দিকে ঠেলে দিবে (কারণ হোলের চার্জ এবং ব্যাটারীর ধনাত্মক প্রান্তের চার্জ সমপ্রকৃতির)

এইক্ষেত্রে ভোল্টেজ বাড়াতে থাকলে ডিপলেশন স্তর সম্প্রসারিত হতে থাকবে (যেহেতু আধান বাহকের চাপ কমে যাচ্ছে); নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে আয়োনাইজেশন বা টানেলিং প্রক্রিয়ায় ডায়োডের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ হতে থাকে। এই ভোল্টেজকে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ বলে। এটি লক্ষ্য করা জরুরি যে যদিও একে ব্রেকডাউন ভোল্টেজ বলা হয়, এর ফলে ডায়োডের পদার্থগত কোন ক্ষতি বা পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র এর বিপরীতমুখী (N থেকে P অঞ্চলের দিকে) তড়িৎ-প্রবাহ রোধের ক্ষমতা লোপ পায়। বিভব পার্থক্য ব্রেকডাউন ভোল্টেজের নিচে নেমে এলে ডায়োড পুনরায় তার একমুখী তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা (রেকটিফিকেশন)ফেরত পায়। তবে উচ্চ বিভব পার্থক্যে উচ্চ তড়িৎ প্রবাহ ডায়োডে উচ্চ তাপমাত্রা তৈরি করে যা একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে ডায়োডটি পুড়ে যেতে পারে, বা ডায়োডের ধাতব সংযোগ ও বহিঃআবরণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এ কারণে উচ্চ তাপমাত্রা ও উচ্চ বিভব পার্থক্যে যেসব ডায়োড ব্যবহৃত হয় (বিশেষত পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সে) সেগুলো তৈরিতে তাপসহ ধাতব সংযোগ ও বহিঃআবরণ প্রস্তুত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ[৮]।

শকলি ডায়োড সূত্রঃ

যেকোন ডায়োডের দুই প্রান্তে বিভব-পার্থক্যের পরিবর্তনের সাথে তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন শকলি আদর্শ ডায়োড সূত্র মেনে চলে। সূত্রটি হচ্ছে-

যেখানে,

I ডায়োডে তড়িৎ প্রবাহ,

IS হলো বন্ধ বা অফ অবস্থায় তড়িৎ প্রবাহ যে নিম্নমাত্রায় গিয়ে ঠেকে,

VDহলো ডায়োডের বিভব,

VT হলো তাপীয় বিভব, এবং

n হলো আইডিয়ালিটি ফ্যাকটর যাকে কোয়ালটি ফ্যাকটর বা এমিশন সহগও বলা হয়ে থাকে।

তাপীয় বিভব VT একটি তাপমাত্রা-সংবেদী ধ্রুবক যাকে প্রকাশ করা হয়ঃ

যেখানে k হলো বল্টজম্যান ধ্রুবক, T হলো পরম তাপমাত্রা পি-এন সংযোগের এবং q হলো একটি ইলেকট্রনের আধানের মান। কক্ষ তাপমাত্রায় (৩০০ কেলভিন) তাপীয় বিভবের মান প্রায় ২৫.৬২৯ মিলিভোল্ট।

আইডিয়ালিটি ফ্যাক্টর নির্দেশ করে ডায়োডের আই-ভি বৈশিষ্ট্য শূণ্যস্থানে থার্মায়োনিক নিঃসরণের কতটা কাছাকাছি। একটি আদর্শ পি-এন জাংশন ডায়োডে তড়িৎ-প্রবাহ শুধুমাত্র গৌণ আধান বাহকের (N অঞ্চলে হোল ও P অঞ্চলে ইলেকট্রন) মাধ্যমে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আইডিয়ালিটি ফ্যাক্টরের মান হয় ১। শটকি ডায়োডে তড়িৎ-প্রবাহ ঘটে মুখ্য আধান বাহকের মাধ্যমে এবং এক্ষেত্রেও n-এর আদর্শ মান ১। প্রকৃত ডায়োড সাধারণত আদর্শ মান থেকে বিচ্যুতি প্রদর্শন করে। তবে বিশুদ্ধ ও উন্নতমানের ক্রিস্টাল থেকে তৈরি ডায়োডে এর মান ১ থেকে ২ এর মধ্যে থাকে। তবে পি-এন জাংশন ডায়োডে অতি উচ্চমাত্রার বিভব পার্থক্য তৈরির মাধ্যমে গৌণ আধানের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করালে (High injection condition) তা স্থানীয় আধান-নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে মুখ্য আধানেরও ব্যাপন ঘটায় (ambipolar transport)। এক্ষেত্রে আইডিয়ালিটি ফ্যাক্টরের মান দাঁড়ায় ২।

ব্যবহারঃ

| ডায়োড | জেনার ডায়োড | শটকি ডায়োড | টানেল ডায়োড |

| |||

| লাইট ইমিটিং ডায়োড | ফটোডায়োড | ভেরিক্যাপ | সিলিকন কন্ট্রোল্ড রেকটিফায়ার |

নানা ধরণের ডায়োডের বর্তনী প্রতীক

রেডিও সংকেত ডিমড্যুলেশনঃ

অ্যাম্পলিচ্যুড মড্যুলেটেড(এএম) রেডিও সংকেত গ্রহণ ও তার মর্মোদ্ধারের (ডিমড্যুলেশন) জন্য ডায়োড ব্যবহার করা হয়। সারাংশ হলো একটি এএম সংকেতে পরিবর্তনশীল ঋণাত্নক ও ধনাত্নক চূড়া দেখা যায় যার বিস্তার বা এনভেলপ হলো মূল অডিও সংকেতে সমানুপাতিক। এএম রেডিও সংকেত ডায়োডের মধ্য দিয়ে গেলে এমন একটি সংকেতে পরিবর্তিত হয় যা থেকে একটি সাধারণ ফিল্টার ব্যবহার করে তথ্যবাহী মূল রেডিও সংকেতটি বের করে আনা যায়। পরে ট্রান্সডিউসার এবং অডিও অ্যাম্পলিফায়ার ব্যবহার করে তা থেকে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়।

শক্তির রূপান্তরঃ

রেকটিফায়ার মূলত ডায়োডের মাধ্যমে গঠিত হয় যা পরিবর্তনশীল তড়িৎ প্রবাহকে একমুখী প্রবাহে পরিণত করে। আধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের (কম্পিউটার, মুঠোফোন, টিভি ইত্যাদি) ভেতরের বর্তনীগুলো নিম্ন-বিভবের ডিসি কারেন্ট দিয়ে চালিত হয়। এসব যন্ত্রে রেকটিফায়ার একটি অপরিহার্য অংশ যা বিদ্যুত লাইনের এসি কারেন্টকে ডিসিতে রূপান্তরিত করে। অপর একটি উদাহরণ হলো অটোমোটিভ অল্টারনেটর যেখানে ডায়োড এসি কারেন্টকে ডিসি কারেন্টে রূপান্তরিত করে যা প্রথমদিকে ডায়নামোতে ব্যবহৃত কম্যুটেটরের থেকে ভালো ফলাফল দিয়ে থাকে।

অতিরিক্ত বিভবের থেকে সুরক্ষাঃ

বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে অতিরিক্ত বিভবের হাত থেকে সুরক্ষা দিতে মূল বর্তনীর সাথে সমান্তরালভাবে ডায়োড ব্যবহার করা হয়। সেগুলো সাধারণ অবস্থায় এরা রিভার্স বায়াস বা বিমুখী ঝোঁকে থাকে। কিন্তু কোন কারণে বর্তনীর ভোল্টেজ অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে গেলে তা ফরওয়ার্ড বায়াসড (সম্মুখী ঝোঁক) হয়ে যায় এবং অতিরিক্ত তড়িৎ-প্রবাহ মূল বর্তনীর সাথে ভাগ করে নিয়ে তাকে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। উদাহরণ- মোটর নিয়ন্ত্রক ও রিলেতে বৈদ্যুতিক কুন্ডলীকে শক্তিহীন করতে এটা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বিদ্যুত লাইনে সংযুক্ত অনেক ইন্টিগ্রেটেড বর্তনীতে এটা ব্যবহার করা হয় ট্রান্সজিস্টরকে অতিরিক্ত বিভবের হাত থেকে রক্ষা করতে।

লজিক গেটঃ

ইন্টিগ্রেটেড অর্ধপরিবাহী বর্তনীতে অ্যান্ড এবং অর লজিক গেটে ডায়োড ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে ডায়োড লজিক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

তাপমাত্রা নির্ণয়ঃ

ডায়োডের সম্মুখ বিভবের পতন নির্ভর করে তাপমাত্রার ওপর, তাই ডায়োডকে তাপমাত্রা নির্ণয়ের কাজে ব্যবহার করা যায়। সিলিকন ব্যান্ড গ্যাপ টেম্পারেচার সেন্সর এমন একটি যন্ত্র। সাধারণত সিলিকন ডায়োডের তাপমাত্রা সহগ হলো -২ মিলিভোল্ট/সেলসিয়াস অর্থাৎ, প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ডায়োডের বিভব ২ মিলিভোল্ট হ্রাস পায়।

সৌর কোষ ও আলোক-সংবেদী বর্তনীতেঃ

সৌর কোষ মূলত একটি মৃদু বিমুখী ঝোঁকে থাকা ডায়োড। সূর্যের আলো ডায়োডে এসে পড়লে তার ডিপ্লেশন অঞ্চলে নতুন ইলেকট্রন ও হোল জন্ম নেয়। ডিপ্লেশন অঞ্চলের আয়নিত অণুগুলোর তড়িৎক্ষেত্রের টানে এসব ইলেকট্রন ও হোল বিপরীত দিকে বাহিত হয়, যা তড়িৎশক্তি রূপে ডায়োডের প্রান্তে আবির্ভূত হয়। আলোক-সংবেদী কোষগুলোও একই কৌশলে কাজ করে। এ কোষগুলো আলোক ও বস্তুবিজ্ঞানের গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের কোষের আরেকটি প্রয়োগ উচ্চশক্তির বিকিরণ, যেমন নিউক্লিয়ার বিকিরণ শনাক্ত ও পরিমাপ করা। তবে এ প্রযুক্তি এখনো তার শৈশব অতিক্রম করেনি।

বিভিন্ন প্রকার Diode এর নাম হলঃ

- Small Signal Diode

- Large Signal Diode

- Zener Diode

- Light Emitting Diode(LED)

- Constant Current Diode

- Schottky Diode

- Shockley Diode

- Peltier Diode

- Crystal Diode

- Silicon Controlled Rectifier Diode

- Step Recovery Diode

- Tunnel Diode

- Varactor Diode

- Laser Diode

- Photo Diode

- Transient Voltage Suppression Diode

- Gold Doped Diode

- Super Barrier Diode

- Vacuam Diode

- Point Contact Devices Diode

- Gunn Diode

- Avalanche Diode

- Pin Diode

প্রশ্নঃ Transistor এর শ্রেনী বিভাগ কর।

উত্তরঃ Transistor একটি অর্ধপরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে তার আউটপুটে সেই প্রবাহ বর্ধিত আকারে পাওয়া যায় এবং বৈদ্যুতিক সুইচ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাকে Transistor বলে।

Transistor এর তিনটি পা থাকে যাকে ইমিটার(Emmitar), বেস(Base) ও কালেক্টর(Collector) বলে। এর একটি পা এর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত অল্প পরিমাণ কারেন্ট বা ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে অন্য দুটি পা দিয়ে প্রবাহিত উচ্চ মানের কারেন্ট বা ভোল্টেজকে নিয়ন্ত্রন করা হয়।

Transistor সাধারণত দুই প্রকারঃ

- Bi-Polar Junction Transistor(BJT) ----> 1. PNP & 2. NPN

- Field Effect Transistor (FET)

Field Effect Transistor (FET) দুই প্রকারঃ

- Junction Field Effect Transistor (JFET)

- Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET)

Junction Field Effect Transistor (JFET) দুই প্রকারঃ

- N-Type

- P-Type

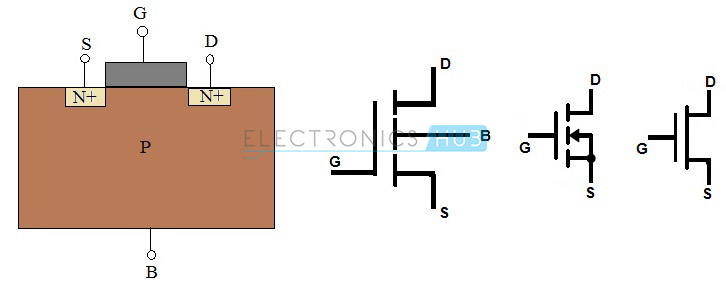

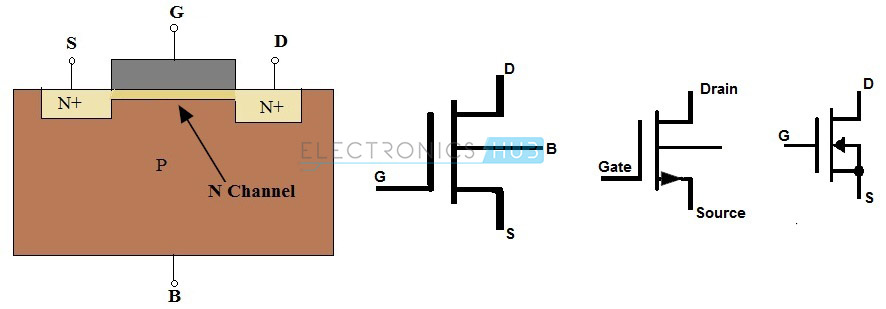

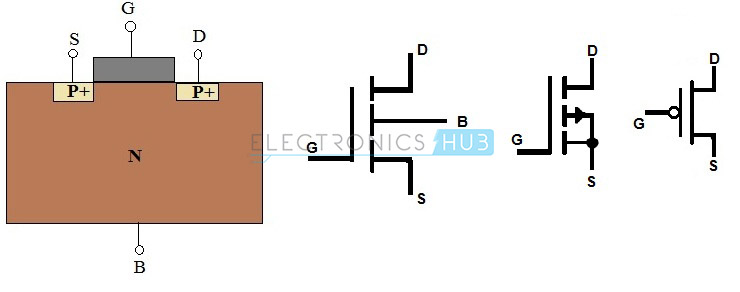

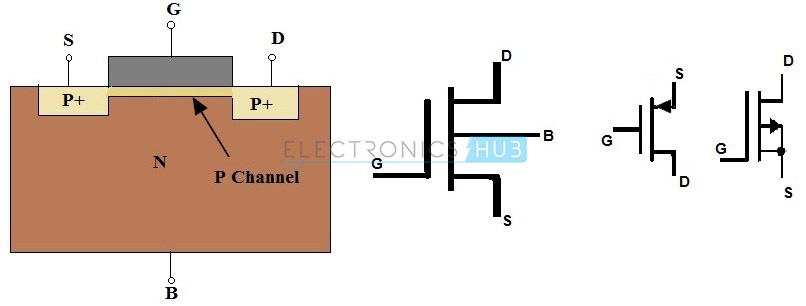

Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) দুই প্রকারঃ

- Deplection Mode

- Enhancement Mode

Deplection Mode & Enhancement Mode উভয়ই দুই প্রকারঃ

- N - Channel

- P - Channel

Types of Transistors

As mentioned earlier, on a broader scale, the major families of Transistors are BJTs and FETs. Irrespective of the family they belong to, all Transistors have proper / specific arrangement of different semiconductor materials. Commonly used semiconductor materials for manufacturing transistor are Silicon, Germanium and Gallium-Arsenide.

Basically, the transistors are classified depending on their structure. Each type of transistors has their own characteristics, advantages and disadvantages.

Physically and structurally speaking, the difference between BJT and FET is that in BJT both majority and minority charge carriers are required to operate, whereas in case FETs, only majority charge carriers are required.

Based on their properties and characteristics, some transistors are primarily used for switching purpose (MOSFETs) and on the other hand, some are transistors are used for amplification purpose (BJTs). Some transistors are designed for both amplification and switching purposes.

Junction Transistors

Junction Transistors are generally called as Bipolar Junction Transistor (BJT). The term ‘Bipolar’ means both electrons and holes are required for conducting current and the term ‘Junction’ means it contain PN Junction (two junctions, in fact).

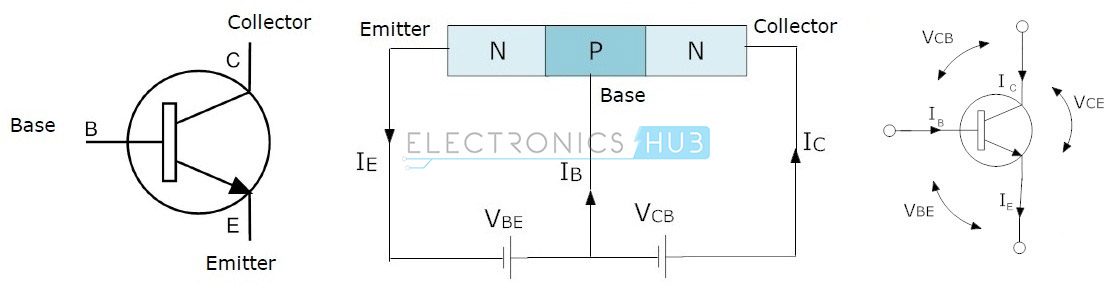

The BJTs have three terminals named Emitter (E), Base (B) and Collector (C). The BJT transistors are classified in to NPN and PNP transistors depending on the construction.

BJTs are essentially current-controlled devices. If small amount of current flows through the base of a BJT transistor, then it causes a flow of large current from emitter to collector. The Bipolar Junction Transistors have low input impedance and it causes to flow large current through the transistor.

The Bipolar Junction Transistors are only turned ON by the input current, which is given to the base terminal. BJTs can operate in three regions. They are:

- Cut-off Region: Here the transistor is in ‘OFF’ state i.e., the current flowing through the transistor is zero. It is basically an open switch.

- Active Region: Here the transistor acts as an amplifier.

- Saturation Region: Here the transistor is in fully ‘ON’ state and also works as a closed switch.

NPN Transistor

NPN is one of the two types of Bipolar Junction Transistors (BJT). The NPN transistor consists of two n-type semiconductor materials and they are separated by a thin layer of p-type semiconductor. Here, the majority charge carriers are electrons while holes are the minority charge carriers. The flow of electrons from emitter to collector is controlled by the current flow in the base terminal.

A small amount of current at base terminal causes a large amount current to flow from emitter to collector. Nowadays, the more commonly used bipolar transistor is NPN transistor, because the mobility of electrons is greater than mobility of holes. The standard equation for the currents flowing in the transistor is

IE = IB + IC

The symbols and structure for NPN transistors are given below.

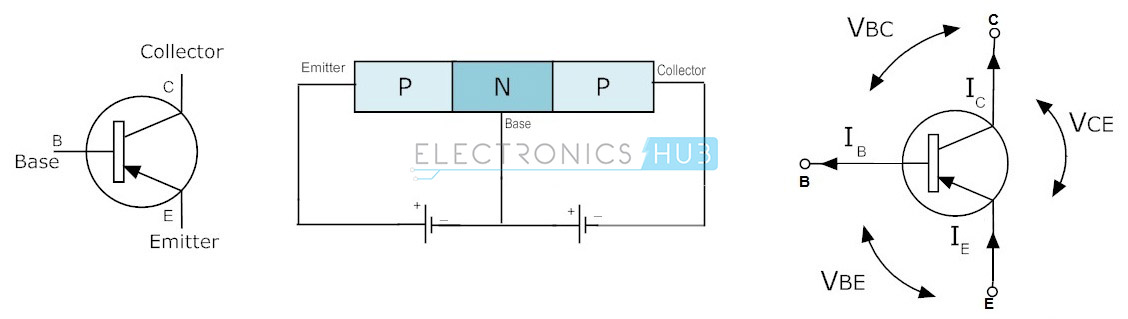

PNP Transistor

The PNP is another type of Bipolar Junction Transistors (BJT). The PNP transistors contain two p-type semiconductor materials and are separated by a thin layer of n-type semiconductor. The majority charge carriers in the PNP transistors are holes while electrons are minority charge carriers. The arrow in the emitter terminal of transistor indicates the flow of conventional current. In PNP transistor, the current flows from Emitter to Collector.

The PNP transistor is ON when the base terminal is pulled LOW with respect to emitter. The symbol and structure for PNP transistor is shown below.

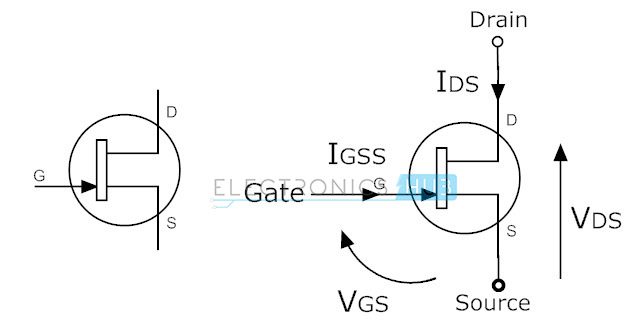

FET (Field Effect Transistor)

The Field-Effect-Transistor (FET) is another major type of transistor. Basically, the FET also have three terminals (like BJTs). The three terminals are: Gate (G), Drain (D) and Source (S). Field Effect Transistor are classified into Junction Field Effect transistors (JFET) and Insulated Gate Field Effect Transistors (IG-FET) or Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors (MOSFET).

For the connections in the circuit, we also consider a fourth terminal called Base or Substrate. The FETs have control on the size and shape of a channel between Source and Drain, which is created by voltage applied at Gate.

The Field Effect Transistors are uni-polar devices, as they require only the majority charge carriers to operate (unlike BJT, which are bipolar transistors).

JFET (Junction-Field Effect Transistor)

The Junction-Field-Effect transistor (JFET) is an earliest and simple type of Field Effect Transistor. The JFETs are used as switches, amplifiers and resistors. This transistor is a voltage-controlled device. It doesn’t need any biasing current.

The voltage applied between gate and source controls the flow of electric current between source and drain of the transistor. The JFET transistors are available in both N–Channel and P–Channel types.

N–Channel JFET

In N–Channel JFET, the current flow is due to the electrons. When voltage is applied between gate and source, a channel is formed between source and drain for current flow. This channel is called N–Channel. Nowadays, N–Channel JFETs are preferable type than P–Channel JFET. The symbols for N-channel JFET transistor are given below.

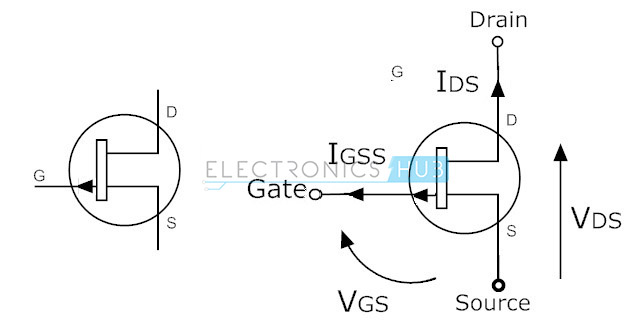

P–Channel JFET

In this type of JFET, the current flow is because of holes. The channel between source and drain is called P–Channel. The symbols for P–Channel JFETs are given below. Here, the arrow marks indicate the direction of current flow.

MOSFET

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) is most commonly used and most popular type of among all transistors. The name ‘Metal Oxide’ indicates that the Gate region and the channel are separated by a thin layer of metal oxide (usually, SiO2).

Hence, MOSFET is also known as Insulated Gate FET as the Gate region is completely insulated from the Source – Drain region. There is an extra terminal known as Substrate or Body, which is the main Semiconductor (Silicon) in which the FET is fabricated. So, the MOSFET has four terminals drain, source, gate and body or substrate.

MOSFET has many advantages over BJT and JFET, mainly it offers high input impedance and low output impedance. It is used in switching and power circuits and it is a main component on Integrated Circuit designing technologies.

The MOSFET transistors are available in depletion and enhancement types. Further, the depletion and enhancement types are classified into N–Channel and P–Channel types.

N-Channel MOSFET

The MOSFET having N-channel region between source and drain is called N-channel MOSFET. Here, the source and gate terminals are heavily doped with n-type materials situated in a heavily doped p-type semiconductor material (substrate).

The current flow between source and drain is because of electrons. The gate voltage controls the current flow in the circuit. N–Channel MOSFET is most commonly used than P–Channel MOSFET because the mobility of electrons is high than mobility of holes.

The symbols and structures for N–Channel MOSFET transistors are given below (both Enhancement and Depletion mode).

P–Channel MOSFET

The MOSFET having P–Channel region between source and drain is called as P–Channel MOSFET. Here, the source and drain terminals are heavily doped with P-type material and the substrate is doped with N-type material. The current flow between source and drain is because of holes concentration. The applied voltage at gate will controls the flow of current through channel region.

The symbols and structures for P–Channel MOSFET transistors are given below (both Enhancement and Depletion mode).

Transistors Based on Function

Transistors are also classified depending on the functions (operations or applications) they perform. Different types of transistors based on their function are explained below.

Small Signal Transistors

The basic function of small signal transistors is to amplify small signals but sometimes these transistors are also used for switching purpose. Small signal transistors are available in market in the form of NPN and PNP transistors. We can usually see some value printed on the body of small signal transistor, which indicates the hFE of transistor.

Depending on this hFE value, we can understand the capacity of transistor to amplify the signal. The commonly available hFE values are the range of 10 to 500. The collector current value of these transistors is 80 to 600 mA. This type of transistors operates with the frequency range of 1 to 300 MHz. The name of the transistor itself indicates that these transistors amplify small signals, which use small voltages and currents, such as few milli volts and milli amperes of current.

Small signal transistors are used in almost all types of electronic equipment and also these transistors are used in several applications, some of them are ON or OFF switches for general use, LED diode driver, Relay driver, Audio mute function, Timer circuits, Infrared diode amplifier, Bias supply circuits etc.

Small Switching Transistors

Small switching transistors are those transistors which are primarily used for switching but also sometimes for amplification. Like small signal transistors, small switching transistors are also available in the form of NPN and PNP and these types of transistors also have hFE values.

The hFE value range for these transistors is from 10 to 200. At hFE value 200, the transistors are not good amplifiers but they act as better switches. The collector current values range from 10 to 1000 mA. These transistors are used mostly in switching applications.

Power Transistors

The transistors which are used in the high-power amplifiers and power supplies are called as Power Transistors. The collector terminal of this transistor is connected to the base of a metal device and this structure acts as heat sink which dissipates excess power for the applications.

These types of transistors are available in the form of NPN, PNP and Darlington transistors. Here, the collector current values range from 1 to 100 A. The operating frequency range from 1 to 100 MHz. The power values of these transistors are range from 10 to 300 W. The name of the transistor itself indicates that the power transistors are used in the applications where high power, high voltage and high current are required.

High Frequency Transistors

High frequency transistors are used for small signals which operate at high frequencies and these are used in high-speed switching applications. High frequency transistors are also called as RF Transistors.

These transistors have maximum frequency values of about 2000 MHz. The collector current (IC) value ranges from 10 to 600 mA. These types of transistors are also available in the form of NPN and PNP. These are mainly used in the applications of high frequency signals and also these transistors must be ON or OFF at high speeds only. These transistors are used in HF, VHF, UHF, CATV and MATV oscillator and amplifier circuits.

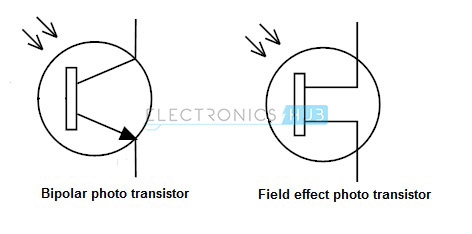

Photo Transistor

Photo transistors are the transistors which operate depending on the light i.e., these transistors are light sensitive. A simple photo transistor is nothing but a bipolar transistor which contains light sensitive area instead of the base terminal.

The photo transistors have only 2 terminals instead of 3 terminals (in BJTs). When the light sensitive area is dark, then no current flows in transistor i.e., transistor is in OFF state.

When light sensitive area is exposed to light, then a small amount of current generates at base terminal and it causes a large current to flow from collector to emitter. The photo transistors are available in both BJT and FET transistor types. These are named as photo-BJTs and photo-FETs.

Unlike photo-BJTs, the photo-FETs are generating gate voltage by using light, which controls the current flow between drain and source terminals. Photo-FETs are more sensitive to light than photo-BJTs. The symbols for photo-BJT and photo-FETs are shown above.

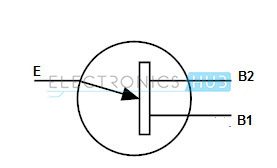

Uni-Junction Transistors (UJT)

Uni-Junction Transistors (UJT) are used only as electrically controlled switches. These transistors do not contain any amplification characteristics because of their design. These are generally three lead transistors, in which, two are called as Base Terminals and the third is called the Emitter.

Now, let us see the operation of uni-junction transistor. If there is no potential difference between emitter and any one of the base terminals (B1 or B2), then a small amount of current flows between B1 and B2.

If sufficient amount of voltage is applied to the emitter terminal, then a high current is generated at emitter terminal and it adds to small current between B1 and B2, which then causes a flow of large current in the transistor.

Here, the emitter current is the primary current source for controlling the total current in the transistor. The current between the terminals B1 and B2 is very small and due to this reason, these transistors are not suitable for amplification purpose.

ইন্ডাক্টর – Inductorঃ

ইন্ডাক্টর হচ্ছে একটা তারের কয়েল বা অনেকগুলাে প্যাঁচের সমষ্টি। এককথায় একটা তারকে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে কয়েল বানালে যা হয় তাই একটা ইন্ডাক্টর। ইন্ডাক্টর দুই-প্রান্ত বিশিষ্ট প্যাসিভ বৈদ্যুতিক উপাদান, যখন এটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তখন সেটি একটি চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে। বাংলা ভাষায় একে আবেশক নামে অভিহিত করা হয়। বাস্তবে ইহা একটি পরিবাহী তার এর কুন্ডলী।

৩। ইন্ডাক্টর ও ইন্ডাক্ট্যান্সঃ

ইন্ডাক্টর হলো ডিভাইস বা সার্কিটের উপাদান এবং ইন্ডাক্ট্যান্স হলো উক্ত ডিভাইসের বৈশিষ্ট বা গুণ, কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহের কারণে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রবল্য পরিবর্তনের ফলে ঐ পরিবাহীতে ভোল্টেজ আবিষ্ট হওয়ার সামর্থ্যকে ইন্ডাক্ট্যান্স বলা হয়। এবং উক্ত পরিবাহীকে ইন্ডাক্টর বলা হয়। বাস্তবে ইহা একটি পরিবাহী তাড়ের কুন্ডলী।

৪। প্রতীকঃ

বিভিন্ন ইলেকট্রনিক স্ক্যামিটিক ডায়াগ্রামে ইন্ডাক্টরকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সিম্বল বা প্রতীক ব্যবহার করা হয়। তা নিম্নে দেখানো হলোঃ

৫। এককঃ

ইন্ডাক্টরের S.I. একক হেনরী একে ইংরেজি H অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু হেনরী একটি বৃহৎ একক ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিলিহেনরী mH রেঞ্জের একক ব্যবহার করা হয়।

১ হেনরী বলতে কি বুঝায়?

One henry is the value of self-inductance in a closed circuit or coil in which one volt is produced by a variation of the inducing current of one ampere per second.

৬। মূলনীতি ও কার্যপ্রণালীঃ

ক্ষেত্র-১: যখন কোন ইন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয় তখন তড়িৎ প্রবাহের কারণে তাৎক্ষণিক একটি চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় যার বলরেখা গুলো ইন্ডাক্টরের প্রতি প্যাচের সাথে জড়িত থাকে। ইন্ডাক্টর নিজস্ব চুম্বক বলরেখার সাথে জড়িত হওয়ার কারণে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হবার মুহূর্তে ইন্ডাক্টরে একটি বিপরীতমুখী ভোল্টেজ আবিষ্ট হয় যা ইন্ডাক্টরে তড়িৎ প্রনাহমাত্রা বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে।

ক্ষেত্র–২: ইন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে তড়িৎ প্রবাহের কারণে সৃষ্ট চুম্বক ক্ষেত্রটি হঠাৎ অপসারিত হয় এবং বলরেখাগুলো হারিয়ে যায়। ফলে ইন্ডাক্টরে বিপরীতমুখী ভোল্টেজ হারিয়ে যায় এবং ক্ষণস্থায়ী সমমূখী ভোল্টেজ বৃদ্ধি পায়। একারণে ইন্ডাক্টরে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হতে বিলম্ব হয়।

ক্ষেত্র-৩: অনুরূপ ভাবে ইন্ডাক্টরে তড়িৎ প্রবাহ চালু থাকাকালীন যদি প্রবাহ মাত্রা পরিবর্তন করানো হয় তাহলে ইন্ডাক্টরের প্রতি প্যাঁচের সাথে জড়িত চুম্বক বলরেখার প্রবল্যের পরিবর্তন হয় এবং ইন্ডাক্টরে একটি বিপরীতমুখী ভোল্টেজ আবিষ্ট হয় যা তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে। উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে উৎপন্ন ভোল্টেজকে বল হয় সব-আবেশিত ভোল্টেজ।

আমরা জানি যে, কয়েল এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে এর চারপাশে ফ্লাক্স তৈরি হয়, মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। একে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট বলে।

যদি কয়েল এর মধ্য দিয়ে ডিসি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে কয়েল এর চতুর্দিকে স্থির

ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। আর যদি এসি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে কয়েল এর

চতুর্দিকে পরিবর্তনশীল ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়।

কারেন্ট পরিবর্তন এর সাথে সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ড এর ও পরিবর্তন ঘটে। যেমনঃ কয়েল এ যদি বেশি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে বেশি ফ্লাক্স তৈরি হবে মানে শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড, আর যদি অল্প কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে অল্প ফ্লাক্স তৈরি হবে মানে দূর্বল ম্যাগনেটিক ফিল্ড।

এখন আমরা জানি ফ্যারাডের ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্ডাক্সন “ল” অনুযায়ী, যদি কোন কয়েল এ পরিবর্তনশীল কারেন্ট মানে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে কয়েল এর চতুর্দিকে পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স তৈরি হয়। এই ফ্লাক্স যদি তার আশে পাশে কোন কয়েল পায় তাহলে সেই কয়েলে ফ্লাক্স কাট হয় ফলে সেই কয়েলে ভােল্টেজ ইন্ডিউসড করে।

আমরা জানি,

ইন্ডিউজড ভােল্টেজ = – N dϕ / dt বা L di/dt

এখানে, N হচ্ছে কয়েল এর টার্ন বা প্যাঁচ, dϕ/dt হচ্ছে পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স, L হচ্ছে কয়েল এর ইন্ডাক্ট্যান্স এবং di/dt হচ্ছে পরিবর্তনশীল কারেন্ট। প্যাঁচের সংখ্যা যত বেশি হবে ইন্ডিউসড ভােল্টেজ ও তত বেশি হবে আবার ফ্লাক্স যত বেশি পরিবর্তনশীল হবে ইন্ডিউসড ভােল্টেজ ও তত বেশি হবে।

এসির ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি হবে কারেন্ট ও তত বেশি পরিবর্তনশীল হবে কাজেই ফ্লাক্স ও তত বেশি পরিবর্তনশীল হবে।

যখন কয়েল এর মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল মানে এসি কারেন্ট প্রবাহিত হবে তখন কয়েল এর চতুর্দিকে পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স তৈরি হবে। এখন এই পরিবর্তনশীল ফ্লাক্স পাশে কোন কয়েল না পেয়ে নিজ কয়েলে ফ্লাক্স কাট করে ভােল্টেজ ইন্ডিউসড করবে।

এই ইন্ডিউজড ভােল্টেজ কয়েল এ কারেন্ট প্রবাহিত করলে এতে নতুন ফ্লাক্স তৈরি হবে। এখন এই নতুন ফ্লাক্স ওরিজিনাল ফ্লাক্স কে তৈরি হতে বাধা দিবে। তার মানে হচ্ছে কয়েলের ইন্ডিউজড কারেন্ট ওরিজিনাল কারেন্ট কে কয়েলে স্লো হতে বাধা দিবে।

এটিই হলাে কয়েল এর সেলফ ইন্ডাকট্যান্স। যার কারনে ইন্ডিউসড ভােল্টেজ ইকুয়েশন এর আগে একটি (-) চিহ্ন দেয়া হয়। এটি দিয়েছেন বিজ্ঞানী Lenz। তিনি বলেছেন যে ইন্ডিউসড ইফেক্ট এমন যে, সেটা যে কারনে তৈরি হয় সেই কারন কেই বাধা দেয়।

যদিও ইন্ডাক্টর পরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহিত হতে বাধা দেয় তার সেলফ ইন্ডাক্ট্যান্স এর কারনে কিন্তু কারেন্ট ম্যাগ্নিচুড কে বাধা দেয় না। যেমন কোন সার্কিট এ ১০ এম্পিয়ার কারেন্ট প্রয়ােজন হলে ইন্ডাক্টর ১০ এম্পিয়ার ই কারেন্ট সরবরাহ করবে কিন্তু সেলফ ইন্ডাক্ট্যান্স এর কারনে কারেন্ট বাধা প্রাপ্ত হয়ে সরবরাহ করবে।

অন্যদিকে ইন্ডাক্টরে ডিসি কারেন্ট যার ফ্রিকুয়েন্সি জিরাে মানে অপরিবর্তনশীল কারেন্ট সরবরাহ করলে ইন্ডাক্টর ধীরে ধীরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আকারে এনার্জি স্টোর করবে। যতক্ষণ না সে একটি শক্তিশালী ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট এ পরিণত হয় ততক্ষণ সে কারেন্ট পরিবহণ হতে বাধা দিবে। যখন সে সম্পন্ন রুপে একটি শক্তিশালী ম্যাগনেট এ পরিণত হবে তখন সে আর কারেন্ট পরিবহন হতে বাধা দিবে না।

কারণ সে একটা স্থির ইলেক্ট্রো ম্যাগনেট এ পরিণত হবে যার ফ্লাক্স অপরিবর্তনশীল যেটা নিজ কয়েল এ ভােল্টেজ ইন্ডিউজড করতে পারবে না, কাজেই সেটা একসময় আর কারেন্ট পরিবহণ এ বাধা দিবে না ফলে সেটা একটা রেজিস্টর এর মত আচরণ করবে।

৭। খাটি ইন্ডাক্টরের বৈশিষ্টঃ

১।খাটি ইন্ডাক্টরে রেজিস্ট্যান্স শূন্য হয়।

২।খাটি ইন্ডাক্টরে পাওয়ার অপচয় শূন্য।

৩।ইন্ডাক্টর কারেন্টের পরিবির্তঙ্কে বাঁধা দেয়।

৪।ইহা এনার্জি সঞ্চয় করে রাখতে পারে।

৫।ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে দশা পার্থক্য ৯০ ডিগ্রী।

৬।খাটি ইন্ডাক্টর ডিসি প্রবাহকে বাঁধা দেয় না।

৭।দিকপরিবর্তী প্রবাহের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে ইন্ডাক্টরের বাঁধা বৃদ্ধি পায়।

৮। প্রকারভেদঃ

বর্তমানে প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশের কারণে ইন্ডাক্টরের প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুপে ইন্ডাক্টর ডিজাইন হচ্ছে তাই ইন্ডাক্টরের প্রকৃত প্রকারভেদ নির্ণয় করা বেশ কঠিন। তবে এদের ব্যবহার ও গঠনের দিক দিয়ে বেশ কিছু তারতম্য চোখে পড়ে।

যেমনঃ কোরের উপাদানের উপর ভিত্তি করে তা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে।

১।এয়ার কোর ইন্ডাক্টরঃ

এই ধরণের ইন্ডাক্টরগুলি সাধারণত বেতার প্রকৌশলে বেশি ব্যবহার করা হয়। কারণ বেতার প্রকৌশলে সাধারণত কম মানের ইন্ডাক্ট্যান্স প্রয়োজন হয়। এই ধরণের ইন্ডাক্টর সমূহে কোর ম্যাটিরিয়াল হিসাবে থাকে বায়ু এবং ইহারা উচ্চ কোয়ালিটি ফ্যাক্টর বিশিষ্ট এবং সংখ্যা কম হয়ে থাকে।

২।আয়রন কোর ইন্ডাক্টরঃ

আয়রন কোর ইন্ডাক্টর সমুহে কোর হিসাবে আয়রন শীট ব্যবহার করা হয়। এগুলির ইন্ডাক্ট্যান্স বেশি থাকে। সাধারণত চোক কয়েল এবং ট্রান্সফর্মারে এগুলি ব্যবহার করা হয়।

৩।ফেরিক কোর ইন্ডাক্টরঃ

এই ধরণের ইন্ডাক্টরে কোর হিসাবে ফেরিট রড ব্যবহার হয়। এগুলির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। এই ইন্ডাক্টরের ইন্ডাক্ট্যান্স বেশি থাকে।

গঠন আকৃতির উপর ভিত্তি করে তা কয়েক ধরণের হয়ে থাকে।

১।ববিন বেজড ইন্ডাক্টরঃ

এই ধরণের ইন্ডাক্টরগুলি সিলিন্ড্রিক্যাল ববিন আকৃতির হয়ে থাকে। সাধারণত পিসিবিতে সারফেস মাউন্ট ইন্ডাক্টর তৈরিতে এগুলি ডিজাইন করা হয়। এছাড়া ট্রান্সফর্মারগুলি ববিন বেজড ইন্ডাক্টরের উদাহরণ।

২।টরিডাল ইন্ডাক্টরঃ

এই ধরণের ইন্ডাক্টরে বৃত্তাকৃতির ফেরিট রডের ফর্মার উপর তার জড়িয়ে ইন্ডাক্টর তৈরি করা হয়। অর্থাৎ বৃত্তাকার ফেরিট রডের ফর্মা কোর হিসাবে ব্যবহার হয়।

০৯। মান লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিঃ

ইন্ডাক্টরের মান সাধারণতঃ ইন্ডাক্টরেরের গায়ে মাইক্রোফ্যারাড কিংবা পিকোফ্যারাড রেঞ্জে লিখা থাকে। অনেক ইন্ডাক্টরেরের মান ইন্ডাক্টরের গায়ে সরাসরি মাইক্রোফ্যারাড কিংবা পিকোফ্যারাড রেঞ্জে না লিখে কোডিং পদ্ধতিতে লিখা হয়। ইলেকট্রনিক ইন্ডাসট্রিজ এলিয়েন্স কর্তৃক নির্ধারিত এই কোডিং পদ্ধতি নিচে দেয়া হলোঃ

১০। সমবায়ঃ

অনেক সময় বাজারে কাংখিত মানের ইন্ডাক্টর পাওয়া যায় না। তখন একাধিক ইন্ডাক্টর সমবায়ের মাধ্যমে কাংখিত মান তৈরী করে ব্যবহার করা যায়। যেমনঃ দুটি ১০ মিলিহেনরী ইন্ডাক্টর শ্রেনী সমবায়ের মাধ্যমে ২০ মিলিহেনরী সৃষ্টি করা যায়। আবার ২ টি ১০ মিলিহেনরী ক্যাপাসিটর সমান্তরাল সমবায়ের মাধ্যমে ০৫ মিলিহেনরী সৃষ্টি করা যায়। সমবায়ের মান নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ঃ

১১। ইন্ডাক্টরের ব্যবহারঃ

১।রেডিও রিসিভারে LC ট্যাংক সার্কিটে বা টিউনিং সার্কিটে।

২।রেজোন্যান্স সার্কিটি।

৩।ফিল্টার সার্কিটে।

৪।চোক কয়েল হিসাবে।

৫।ট্রান্সফর্মার, মটোর, জেনারেটরে।

৬।সলিনয়েড বা স্পীকার সিস্টেমে।

৭।ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রান্সডিসার হিসাবে LVDT এলভিডিটিতে।

No comments:

Post a Comment